প্রাকৃতিক বন সংরক্ষণে সামাজিক বনায়নের ভূমিকা

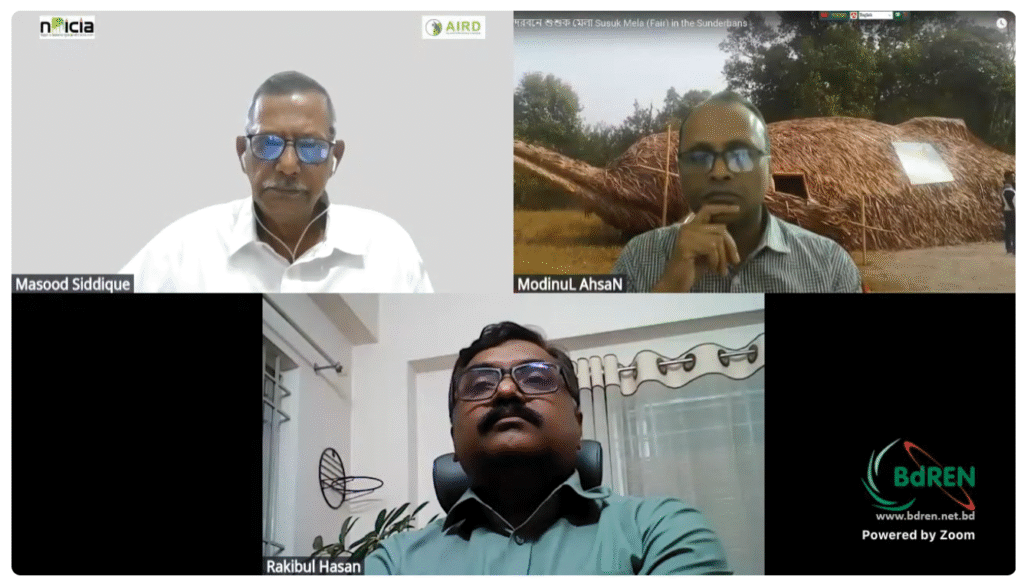

এসোসিয়েটস ফর ইনোভেটিভ রিসার্চ অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট (AIRD) লিমিটেড একটি গবেষণাধর্মী ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠান, যা বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে যৌথভাবে গবেষণামূলক কাজ পরিচালনা করে। প্রতিষ্ঠানটির একটি ওয়েব পোর্টাল হলো nDicia (এনডিসিয়া), এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আমরা ‘উন্নয়ন আলোচনা’ শীর্ষক আলাপচারিতার (টকশো) আয়োজন করে থাকি। আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে নলেজ ডকুমেন্টেশন। আমাদের আলোচনার ট্রান্সক্রিপ্ট nDicia-এর ওয়েব পোর্টালে থাকবে এবং সম্পূর্ণ আলোচনাটি nDicia-এর Youtube চ্যানেলে থাকবে। ভবিষ্যতে, এই আলোচনাগুলোকে সম্পাদনা করে একটি বই আকারে প্রকাশ করা হবে। আজকের আলোচ্য বিষয়ঃ প্রাকৃতিক বন সংরক্ষণে সামাজিক বনায়নের ভূমিকা। আলোচনায় অতিথি হিসেবে যুক্ত ছিলেন মোঃ রকিবুল হাসান মুকুল, উপ-প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর এবং ড. মোঃ মদিনুল আহসান, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ বিশেষজ্ঞ ও বনবিদ। আলাপচারিতার সঞ্চালনায় ছিলেন জনাব মাসুদ সিদ্দিক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসোসিয়েটস ফর ইনোভেটিভ রিসার্চ এন্ড ডেভলপমেন্ট (এআইআরডি) লিঃ। অনুষ্ঠানটি nDicia-এর ইউটিউব এবং ফেসবুকে সরাসরি সম্প্রচারিত হয়েছিলো ১৭/০৪/২০২৫ তারিখ রাত ০৮:০০ টা থেকে ৯.০০ মিনিট।

মাসুদ সিদ্দিক: একটি দেশের প্রাকৃতিক বন কতটুকু থাকা উচিত বলে মনে করেন? এবং যদি এর থেকে কম থাকে, তাহলে কী ধরণের ক্ষতি হতে পারে?

রকিবুল হাসান মুকুল: বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বন সংরক্ষণে সামাজিক বনায়ন বিশেষ ভূমিকা রাখছে। তবে যারা বন নিয়ে কাজ করেন না, সাধারণভাবে বনকে ভালোবাসেন, তারা অনেক সময় ভাবেন প্রাকৃতিক বন অনেক দূরের কিছু তাই মানুষের কাছাকাছি সামাজিক বনায়নই ভালো।এটি একটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়। মানুষ যেমন কক্সবাজার ভালোবাসেন, তেমনই বনকেও ভালোবাসেন। আমাদের দেশে শুধু প্রাকৃতিক বন নয়, মানুষের তৈরি সামাজিক বনও আছে, যা অনেক সময় প্রাকৃতিক বনের কাছাকাছি মনে হয়। সামাজিক বন বাংলাদেশে নদীর পাড়ে, কালের ভার বা পানি উন্নয়ন বোর্ডের জমিতে, রেললাইনের পাশে ইত্যাদি জায়গায় গড়ে তোলা হয়েছে। আবার শালবনের ক্ষেত্রেও ব্লক প্ল্যান্টেশন করা হয়েছে, যেখানে মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে। সাধারণত এসব বনকেই সামাজিক বন বলা হয়। প্রাকৃতিক বনের উপকারিতার মধ্যে রয়েছে কাঠ, জ্বালানি, ওষুধি গাছ, গুল্মপাতা প্রভৃতির যোগান। এই সব কিছু মানুষের বিশাল চাহিদা মেটায়। মানুষের এই অর্থনৈতিক প্রয়োজনে বনের ভূমিকা অপরিসীম, যা ফার্নিচার থেকে শুরু করে কবর পর্যন্ত। তাই একটি দেশে যত বেশি বন থাকবে, ততই ভালো। উন্নত দেশে বনভূমি ৬০–৭০ শতাংশ পর্যন্ত থাকে। কেউ কেউ বলেন মোট জমির এক-চতুর্থাংশ বন হলে ভালো, কিন্তু, যত বেশি বন থাকবে, ততই ভালো। শহরের মাঝেও অনেক দেশে বিস্তৃত বন আছে, কিন্তু আমাদের দেশে নেই। বাংলাদেশে মানুষের বনসম্পদের উপর চাহিদা এত বেশি যে, প্রাকৃতিক বন এর চাপে দুর্বল হয়ে পড়ে। তাই বন অধিদপ্তর মানুষের কাছাকাছি সামাজিক বনায়ন গড়ে তুলছে, যাতে এই চাহিদা কিছুটা হলেও পূরণ করা যায়। এই দিক থেকে সামাজিক বনায়ন প্রাকৃতিক বনের ওপর চাপ কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

মাসুদ সিদ্দিক: বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ডে মোট কত শতাংশ বনভূমি আছে?

রকিবুল হাসান মুকুল: সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বাংলাদেশের মোট স্থলভাগের প্রায় ১৪.৬০ শতাংশ বনভূমি রয়েছে। তবে এই হিসাবের মধ্যে সুন্দরবনের জলাশয় অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

ড. মোঃ মদিনুল আহসান: “সামাজিক বনায়ন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রাথমিকভাবে যদি দেখি, তাহলে প্রশ্ন আসে, ফরেস্ট কেন দরকার? বিশেষ করে যারা বনের আশেপাশে বসবাস করেন, তাদের কাছে বন মানে প্রতিদিনকার জীবনের অংশ। ধরুন, ১৯৯৩ সাল থেকে যদি সামাজিক বনায়নের সূচনার সময়কে ধরি, তখন থেকেই গ্রামীণ জনগণের সঙ্গে কথা বললে তারা বলত ভাত রান্না করা থেকে শুরু করে খাট বানানো পর্যন্ত, সবকিছুই আসে বনের কাঠ ও গাছপালা থেকে। এছাড়া, আগে গ্রামে কেউ আহত হলে বা ছোটখাটো চিকিৎসার দরকার হলে আশপাশের উদ্ভিদ থেকেই ওষুধের নির্যাস নিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা করত। ছোটবেলায় খেলতে গিয়ে কেটে গেলে কচু গাছের ডাটা লাগিয়ে রক্ত বন্ধ করা হতো—এগুলো ছিল বাস্তব জীবন অভিজ্ঞতা। তাছাড়া, যারা বনাঞ্চলের আশেপাশে থাকেন, তারা শুধু জ্বালানি কাঠ বা আসবাবের জন্য নয়, ফলমূল, মসলা, এমনকি পশুখাদ্যের জন্যও বনের উপর নির্ভরশীল। আমার তিন বছরের পরিবেশ সংরক্ষণ কর্মকাণ্ডের অভিজ্ঞতায় দেখেছি, সবচেয়ে বড় হুমকি আসে গৃহপালিত পশুর চারণভূমি হিসেবে বন ব্যবহারের মাধ্যমে। প্রায় ৮৫% চাপ আসে গরু-ছাগলের কারণে। মানুষ চাহিদার কারণে পশুগুলোকে বনে ছেড়ে দেয়। এখন প্রাকৃতিক বন কীভাবে ভূমিকা রাখে, তা বলা দরকার। জলবায়ু পরিবর্তন, বায়োডাইভারসিটি কনজারভেশন, সূর্য ও পানিচক্রের স্বাভাবিক প্রবাহ—সবই বনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পাহাড়ি অঞ্চলের মানুষ পানি পাওয়ার জন্য দূরে যায়, কারণ বন না থাকলে পানির উৎস শুকিয়ে যায়। বন না থাকলে ভূমিধস, বন্যা ইত্যাদি বেড়ে যায়। এছাড়া, বন শুধু প্রাকৃতিক সম্পদ নয়, এর সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মূল্যও রয়েছে। সবশেষে, আমাদের দেশের অর্থনীতির জন্য, বিশেষ করে আর্থিক সুবিধার জন্যও প্রাকৃতিক বন অপরিহার্য।”

মাসুদ সিদ্দিক : বন উজারের কারণ কি? অর্থাৎ বন কেন উজাড় হচ্ছে?

রকিবুল হাসান মুকুল: “সামাজিক বনায়ন এবং প্রাকৃতিক বন সংরক্ষণের মধ্যে সরাসরি একটি সম্পর্ক রয়েছে। বাংলাদেশে এই বিষয়ে কাজ হচ্ছে, তবে তা এখনও পর্যাপ্ত নয়। সংখ্যার হিসেবে দেখা যায়, প্রতি বছর প্রায় ৯,০০০ থেকে ১০,০০০ হেক্টর বন উজাড় হচ্ছে। কিন্তু এত পরিমাণ বন পুনর্গঠন করা আমাদের পক্ষে এখনো সম্ভব হয়নি, হোক সেটা সরকার বা বেসরকারি পর্যায়ে। এর পেছনে অনেকগুলো কারণ রয়েছে। প্রথমত, যদি বনভূমিকে অন্য কোনো ব্যবহারের জন্য রূপান্তর করা হয়, যেমন কৃষিকাজ বা আবাসন—তাহলে সেটিকে ‘বন বিনাশ’ (deforestation) বলা হয়। আবার, যদি গাছ কাটার মাধ্যমে বন আংশিক নষ্ট হয়, তবে সেটিকে বলা হয় ‘বনের অবক্ষয়’ (forest degradation)। বনের অবক্ষয়কে দুই ভাগে ভাগ করা যায়: নিম্ন পর্যায়ের অবক্ষয়, যখন ৫% থেকে ২৫% পর্যন্ত গাছ হারিয়ে যায়, এবং উচ্চ পর্যায়ের অবক্ষয়, যখন ২৫% এর বেশি গাছ হারিয়ে যায়। আরেকটি দুঃখজনক বাস্তবতা হলো প্রতিযোগিতামূলক ভূমি ব্যবহার। যেমন, বনভূমিকে কৃষি বা হর্টিকালচারের জমি হিসেবে ব্যবহারের প্রবণতা বেড়েছে। সম্প্রতি একটি উদাহরণ বলা যায়—কক্সবাজার রেললাইন প্রকল্পের কথা। এই প্রকল্পের আওতায় বনভূমি বরাদ্দ দেওয়ায় হাতির আবাসস্থল ধ্বংস হয়েছে। ফলে হাতিরা এখন চরম বিপদের মুখে পড়েছে। আমরা পত্রিকায় এসব খবর পড়েছি। বন বিভাগ তখন আপত্তি তুলেছিল, অন্য কোনো জায়গায় প্রকল্পটি নেওয়ার জন্য, কিন্তু তা কোনো কারণে হয়নি। নিঃসন্দেহে, এ ধরণের ঘটনা আমাদের বন সম্পদের বিনাশ ঘটাচ্ছে এবং দীর্ঘমেয়াদে পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকি সৃষ্টি করছে।”

ড. মোঃ মদিনুল আহসান: “বন দখল হওয়াটা এখন বাস্তবতা। তবে আমরা যদি এর পেছনের কারণগুলো দেখি, তাহলে বিষয়টা আরও পরিষ্কার হয়। বন ধ্বংসের অন্যতম কারণ হলো ব্যক্তিগতভাবে গাছ কাটা, বিশেষ করে ছোট ছোট চারা গাছ নিধন। এর মূল কারণ হচ্ছে দেশের জ্বালানির চাহিদা অত্যন্ত বেশি। যারা রান্নার জন্য বা জীবিকার জন্য জ্বালানি সংগ্রহ করেন, তারা এই গাছগুলো কেটে নিচ্ছেন। আমার নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলি, শেরপুর জেলার বালিজুড়ি ফরেস্ট ফ্রেঞ্চ এলাকায় সুফল প্রকল্পের কাজ করার সময় মুকুল স্যারের সঙ্গে থেকে দেখেছি, কীভাবে বন উজাড় করে ফেলা হচ্ছে। একেবারে নগ্ন করে দেওয়া হচ্ছে বনাঞ্চল। এর ফলে পরিবেশে ভয়াবহ প্রভাব পড়ছে। আরেকটি বড় কারণ হলো উপকূলীয় অঞ্চলে চিংড়ি চাষ। এই চিংড়ি চাষের কারণে প্রচুর বনভূমি ধ্বংস হচ্ছে, আর অনেক বন্যপ্রাণী শিকার হচ্ছে। এখন প্রশ্ন আসে, বন্যপ্রাণী শিকার হলে বন ধ্বংস হয় কীভাবে?

ব্যাপারটা খুব সহজ, বন্যপ্রাণীরা, যেমন: প্রজাপতি বা মৌমাছি, তারা পরাগায়নে সাহায্য করে। যদি ওরা না থাকে, গাছের প্রাকৃতিক পুনর্জন্ম বা ফলন সম্ভব হয় না। ফলে বনও টিকে থাকতে পারে না। আরেকটা বিষয় হলো, অনিয়ন্ত্রিত পর্যটন। শীতকালে দেখা যায় বাসের পর বাস ভর্তি হয়ে মানুষ রাতারগুল বা সুন্দরবনের মতো জায়গায় যাচ্ছে। পুরো এলাকা যেন একটা মেলার মাঠ! এতে করে প্রাণী ও গাছপালা উভয়ের ওপরই চাপ পড়ে। সবচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার হলো এতকিছু করার পরেও কেউ শাস্তি পায় না। তাই মানুষ এটাকে অপরাধ হিসেবেই দেখে না। তারা ভাবে, যেহেতু ধরা পড়ে না, তাই এটা স্বাভাবিক, এবং দুর্নীতি,এই বিষয়টা শুধু বাংলাদেশে নয়, সারা পৃথিবীজুড়েই চলছে।”

মাসুদ সিদ্দিক : বন থাকবে বনের মতো, বনকে কেন পার্কে পরিণত করা হবে?

রকিবুল হাসান মুকুল: আমাদের দেশে কিছু বিশেষ জায়গায় ‘পার্ক’ শব্দটি প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত করতে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন আমরা যখন প্রটেক্টেড এরিয়া ঘোষণা করেছি, তখন সেখানে কিছু জায়গাকে ‘ন্যাশনাল পার্ক’ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, বাওয়াল ন্যাশনাল পার্ক, যা বাংলাদেশের প্রথম প্রোডাক্ট এরিয়া হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এরকম আরো বেশ কিছু জায়গা, যেখানে ‘পার্ক’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, তা প্রকৃতি সংরক্ষণে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এছাড়া, ‘ইকো পার্ক’ নামে কিছু পার্ক রয়েছে, যা প্রকৃতির সংরক্ষণ এবং মানুষকে প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত করার উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়। তবে, এটা ঠিক যে কিছু সময় পূর্বে এমন কিছু প্রকল্প ছিল যেগুলো প্রকৃতি সংরক্ষণের দিক থেকে যথেষ্ট কার্যকর ছিল না। অনেক সময়, এসব প্রকল্প ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য পরিচালিত হয়েছে এবং প্রকৃতির প্রতি যথাযথ মনোযোগ দেওয়া হয়নি। এর ফলে, কিছু পার্কে প্রকৃতির পরিবর্তে মানুষের বানানো স্থাপনা বেশি ছিল, যা প্রকৃতির জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। তবে, বর্তমানে সরকারের পরিকল্পনা অনেক বেশি কার্যকরী এবং প্রকৃতি সংরক্ষণের প্রতি তাদের অঙ্গীকার দৃঢ় হয়েছে। তারা প্রকৃতির সুরক্ষায় যথাযথ পদক্ষেপ নিয়েছে এবং এখন আর এমন পরিস্থিতি নেই যেখানে প্রকৃতির ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বর্তমানে, প্রকৃতি সংরক্ষণ এবং পরিবেশের সুরক্ষা নিয়ে সরকার অনেক বেশি আন্তরিক এবং তাদের কাজের মাধ্যমে প্রকৃতি সংরক্ষণের দৃঢ় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

ড. মোঃ মদিনুল আহসান: “বনের নাম ‘পার্ক’ বা ‘বাংলা উদ্যান’ রাখা উচিত নয়, কারণ এটি মানুষের কাছে ভুল ধারণা তৈরি করে। সাধারণত, যখন মানুষ ‘উদ্যান’ শব্দটি শোনে, তখন তারা মনে করে এটি শুধুমাত্র পিকনিকে যাওয়ার স্থান, পিকনিকে যারা যায় তারা ফরেস্টকে বানিয়ে দে ডাইনিং টেবিল, আর ফরেস্ট ফ্লোর কে বানিয়ে দেয় ওয়েস্ট প্লেট । আরও ১০ বছর আগে এই বিষয়ে আবেদন করেছিলাম, অনেক জায়গায়, কিন্তু কাজ হয়নি। ন্যাশনাল পার্কের নাম পরিবর্তন করে যদি অন্য কোনো নাম রাখা যায়, তবে তা বন বা উদ্যানের প্রকৃত সুরক্ষা ও ব্যবহারের উদ্দেশ্যকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরবে। যাতে বন ও প্রকৃতির প্রকৃত পরিবেশ এবং সুরক্ষা বজায় থাকবে।

মাসুদ সিদ্দিক: বাংলাদেশে প্রাকৃতিক বন সংরক্ষণের দায়িত্ব রাষ্ট্রের হাতে রয়েছে এবং বন অধিদপ্তর এই কাজটি পরিচালনা করে থাকে। এছাড়া, প্রাকৃতিক বন সংরক্ষণ ও বৃদ্ধির পাশাপাশি সামাজিক বনায়নের কর্মসূচিও রাষ্ট্রীয়ভাবে চালু হয়েছে। এর প্রেক্ষাপট কীভাবে শুরু হয়েছিল এবং এটি বর্তমানে কিভাবে চলছে, সে সম্পর্কে বিস্তারিত জানাবেন?

রকিবুল হাসান মুকুল: বাংলাদেশে বনায়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ার পর থেকেই সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি শুরু হয়। পাকিস্তানের সময় থেকেই, ১৯৬২ সালে ফরেস্ট্রি এক্সটেনশন বা বন সম্প্রসারণ কর্মসূচির মাধ্যমে বনের আবাদে এক ধরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তখনকার সময়ে বন ছিল খুবই কম, আর বনায়নের জন্য বড় আকারে উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। তখন থেকেই যশোর এবং উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম শুরু হয়। শুরুতে গাছ লাগানোর জন্য বিনামূল্যে চারা বিতরণ, গাছের চারা প্রদানসহ একাধিক কর্মসূচি চালু হয়। ১৯৮০-৮২ সালের দিকে কমিউনিটি ফরেস্টিং নামে একটি নতুন ধরনের কর্মসূচি চালু হয়, যার মাধ্যমে স্থানীয় জনগণকে বন রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং তাদেরকে বনায়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা হয়। কমিউনিটি ফরেস্টিং মডেলটির মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা হয় এবং তাদেরকে বনায়নের কাজে যুক্ত করা হয়। ১৯৯০-এর দশকে এসে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম আরও ত্বরান্বিত হয় এবং ১৯৯৪ সালে সামাজিক বনায়ন বিধিমালা প্রণীত হয়। এই বিধিমালা অনুযায়ী, সরকার ভূমি মালিকদের জমিতে গাছ লাগানোর জন্য অর্থ প্রদান শুরু করে এবং গাছ বিক্রি করে পাওয়া টাকা দিয়ে তাদেরকে উৎসাহিত করে। এর ফলে স্থানীয় জনগণ বনায়নে আরও বেশি সম্পৃক্ত হতে শুরু করে। এ সময় সরকার গাছ রক্ষণাবেক্ষণকারী দলের জন্য কিছু নিয়ম-কানুনও তৈরি করে, যার মাধ্যমে তারা তাদের কাজের জন্য অর্থ পেত। তবে গত দশ বছরে, কিছু অঞ্চলে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি কমে গেছে। যেখানে একসময় গাছ লাগানো হয়েছিল, সেখানকার গাছগুলো এখন আর লাগানো হচ্ছে না এবং এর ফলে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। তবে, এখনো দেশের কিছু অঞ্চলে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে এবং সরকারের পক্ষ থেকে গাছ লাগানো ও বন রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নতুন নতুন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

মাসুদ সিদ্দিক: একটা অভিযোগ আছে যে বন বিভাগ বিদেশী গাছ বা আমাদের প্রজাতি না, এগুলো নিয়ে আসছে। এটা কতটা যুক্তিযুক্ত?

রকিবুল হাসান মুকুল: ইউক্যালিপটাস আর আকাশমনি এই দুইটি গাছ ৯০ দশক থেকে বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে রোপণ করা হচ্ছে। বন বিভাগ প্রথমে চারা উৎপাদন করেছিল এবং একে একে উত্তর বঙ্গ, চট্টগ্রাম, পটিয়া, সাতকানিয়া সহ বিভিন্ন অঞ্চলে এই গাছগুলো লাগানো হয়। তবে, বন গবেষণা ইনস্টিটিউট ১৯৮০-৮২ সালে এই দুই প্রজাতির গাছ নিয়ে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করে। তারা পরীক্ষা করেছিল যে, কোন গাছ বাংলাদেশে ভালোভাবে জন্মাবে। এই সময়, আকাশমনি এবং ইউক্যালিপটাস বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে রোপণ করা হতে থাকে। তবে, সম্প্রতি কিছু প্রচারণা চলছে যে আকাশমনি বেশি পানি শোষণ করে, এবং এটি বাংলাদেশের পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। বলা হচ্ছে, এটি পানির স্তর কমিয়ে দেয় এবং কিছু জায়গায় পাখির বসবাসের জন্য উপযুক্ত নয়। এটি সত্য যে, আকাশমনি বনাঞ্চলের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে যদি এটি অযথা ব্যবহৃত হয়। কিন্তু, আমি মনে করি বাংলাদেশের অনেক জায়গায় এটি লাগানো সম্ভব। যেমন, জামালপুর, সিরাজগঞ্জ, ও অন্যান্য অঞ্চলে যেখানে সাত মাস পর্যন্ত পানি থাকে, সেখানে অন্য কোনো গাছ লাগানো সম্ভব নয়। সেইসব জায়গায় আকাশমনি উপযুক্ত হতে পারে, কারণ এটি পানি শোষণ করে না, বরং উপকারী হতে পারে। তবে, ইউক্যালিপটাসের ক্ষেত্রে বিষয়টি ভিন্ন। ইউক্যালিপটাসের নিচে চারা জন্মানো সম্ভব নয়। কিন্তু আকাশমনির নিচে চারা জন্মানোর সুযোগ রয়েছে। সুতরাং, যদি এই গাছগুলো বনাঞ্চল বা বন সংরক্ষণ এলাকায় লাগানো হয়, তবে এটি বিশেষভাবে বিচার করা উচিত। বিজ্ঞানসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার। তবে, বন ধ্বংস করে এই গাছগুলো রোপণ করা ঠিক হবে না। এগুলোর ব্যবহার অবশ্যই সঠিকভাবে হওয়া উচিত, এবং প্রাকৃতিক বনের উপর এর প্রভাবটি খতিয়ে দেখা উচিত।

মাসুদ সিদ্দিক: সোশ্যাল ফরেস্টের সফলতা আরও কীভাবে বাড়ানো যেতে পারে এবং প্রাকৃতিক বন কতটুকু আর্থিকভাবে সংরক্ষণ করা সম্ভব? দুই-তিনটি সুপারিশ দিলে ভালো হবে।

রকিবুল হাসান মুকুল: ন্যাচারাল ফরেস্টকে রক্ষা করতে হবে, এবং এর জন্য কম হারভেস্টিং এবং কম নড়াচড়া করতে হবে। মানুষের চাহিদা মেটানোর জন্য সামাজিক কর্মকাণ্ড যেমন, ছাত্রছাত্রীদের জন্য চেয়ারের টেবিল বা বিয়ের জন্য ফার্নিচার তৈরি সব ক্ষেত্রেই কাঠের প্রয়োজন। এজন্য সামাজিক বনায়ন করা উচিত। এটা করলে সমাজের চাহিদাও পূর্ণ হবে এবং বনও সুরক্ষিত থাকবে। পৃথিবীতে এখন আমরা কার্বন ট্রেডিং নিয়ে কাজ করছি, সুতরাং, যদি সামাজিক বনায়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বনগুলোকে কার্বন সংরক্ষণ প্রকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যায়, তাহলে আমরা সেই বনকে কার্বন ক্রেডিট হিসেবে বিক্রি করে অর্থনৈতিক সুবিধা অর্জন করতে পারব। এইভাবে বনও দীর্ঘমেয়াদী থাকবে এবং সমাজের জন্য আর্থিক সুবিধা আসবে। তাছাড়া, ৪০ থেকে ৬০ বছর পর্যন্ত গাছ লাগিয়ে ওই বনটিকে আরও অনেক বছর টিকিয়ে রাখা সম্ভব।

ড. মোঃ মদিনুল আহসান: এক্ষেত্রে, একটি প্রকল্প নেয়া যেতে পারে যার নাম হতে পারে ‘সোশ্যাল ফরেস্ট প্রকল্প’। এতে সামাজিক বনায়নের দিকে আরো গভীর মনোযোগ দেয়ার মাধ্যমে প্রাকৃতিক বনগুলোকে রক্ষা করা সম্ভব হবে এবং তাদের সফলতা ফিরিয়ে আনা যাবে।

মাসুদ সিদ্দিক: আপনাদের ধন্যবাদ ।