জলমহাল ব্যবস্থাপনায় বৈষম্যঃ হাওর প্রেক্ষিত

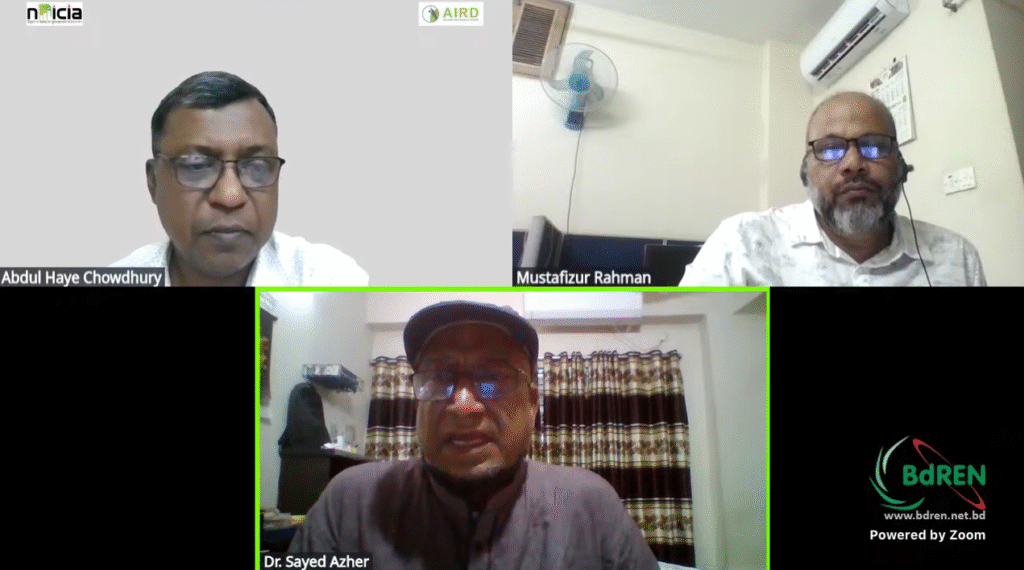

এসোসিয়েটস ফর ইনোভেটিভ রিসার্চ অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট (AIRD) লিমিটেড একটি গবেষণাধর্মী ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠান, যা বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে যৌথভাবে গবেষণামূলক কাজ পরিচালনা করে। প্রতিষ্ঠানটির একটি ওয়েব পোর্টাল হলো nDicia (এনডিসিয়া), এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আমরা ‘উন্নয়ন আলোচনা’ শীর্ষক আলাপচারিতার (টকশো) আয়োজন করে থাকি। আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে নলেজ ডকুমেন্টেশন। আমাদের আলোচনার ট্রান্সক্রিপ্ট nDicia-এর ওয়েব পোর্টালে থাকবে এবং সম্পূর্ণ আলোচনাটি nDicia-এর Youtube চ্যানেলে থাকবে। ভবিষ্যতে, এই আলোচনাগুলোকে সম্পাদনা করে একটি বই আকারে প্রকাশ করা হবে। আজকের আলোচ্য বিষয়ঃ জলমহাল ব্যবস্থাপনায় বৈষম্যঃ হাওর প্রেক্ষিত। আলোচনায় অতিথি হিসেবে যুক্ত ছিলেন ড. সৈয়দ আলী আজহার, ফিশারিজ এক্সপার্ট এবং জনাব মোস্তাফিজুর রহমান, জলমহাল ব্যবস্থাপনা এক্সপার্ট। আলাপচারিতার সঞ্চালনায় ছিলেন জনাব আব্দুল হাই চৌধুরী, পরিচালক, এসোসিয়েটস ফর ইনোভেটিভ রিসার্চ এন্ড ডেভলপমেন্ট (এআইআরডি) লিঃ। অনুষ্ঠানটি nDicia-এর ইউটিউব এবং ফেসবুকে সরাসরি সম্প্রচারিত হয়েছিলো ২৪/০৪/২০২৫ তারিখ রাত ০৮:০০ টা থেকে ৯.০০ মিনিট।

আব্দুল হাই চৌধুরীঃ কিছুদিন আগে সুনামগঞ্জ জেলার হাওর অঞ্চলের বিভিন্ন জলমহালে যে উৎসবমুখর পরিবেশে গ্রামবাসীরা দলবদ্ধভাবে মাছ ধরার উৎসব করলেন, এটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা। কেন এমনটি ঘটলো, সেটি একটু বিশ্লেষণ করুন।

ড. সৈয়দ আলী আজহারঃ জলমহাল ব্যবস্থাপনা বিষয়টি এক লাইনে ব্যাখ্যা করা যায়না। এবারের যে ঘটনা ঘটেছে, তা দীর্ঘদিনের জমে থাকা ক্ষোভ ও বঞ্চনারই বহিঃপ্রকাশ। ছোটবেল এ ধরণের বাউথ ফিশিং বা দলবদ্ধভাবে মাছ ধরার দৃশ্য দেখতাম। এই পরিস্থিতির পেছনে একটি বড় কারণ হলো সম্প্রতি রাজনৈতিক পটপরিবর্তন। বিগত সরকার আমলে অনেক জলমহালই রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে চলে গিয়েছিল। জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি পদটি পদাধিকার বলে জেলা প্রশাসক (ডিসি), সেই কমিটিতে একটি ‘জেলেদের প্রতিনিধি’র পদ থাকলেও বাস্তবে সেখানে প্রকৃত জেলেদের পরিবর্তে রাজনৈতিকভাবে ঘনিষ্ঠ বা সুবিধাভোগীদের নিয়োগ দেয়া হতো। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, একসময় সরকারের উচ্চপদে আসীন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির ছোট বোন ‘জেলেদের প্রতিনিধি’ হিসেবে জেলা জলমহাল কমিটির সদস্য ছিলেন, যদিও তিনি কখনোই জেলে ছিলেন না। এমন অনিয়ম শুধু হাওর এলাকায় নয়, বরং দেশের বিভিন্ন টেরেস্টেরিয়াল এলাকা বা হাইল্যান্ড, নদী বা বিলের ইজারাতেও একইভাবে ঘটেছে। শুধু একটি বা দুটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে, প্রায় সর্বত্রই প্রভাবশালী মহল জলমহাল ইজারা পেয়ে এসেছে, আর প্রকৃত জেলেরা হয়েছে বঞ্চিত।এগুলো শুধু বিগত সরকরের আমলে না এর আগেও যারা সরকারে ছিলেন তাদের সময়েও কমবেশি ঘটেছে। দীর্ঘ সময় ধরে জলমহাল ব্যবস্থাপনার সাথে পেশাগতভাবে যুক্ত থাকায় বলতে পারি, প্রকৃত জেলেদের অধিকার দীর্ঘদিন ধরে খর্ব করা হয়েছে। এই অব্যবস্থাপনার ফলে তাদের মধ্যে যে ক্ষোভ জমে ছিল, তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চ মাসের মধ্যে। তারা আর অপেক্ষা না করে দলবদ্ধভাবে নেমে গেছে মাছ ধরতে যেটি “বাউথ ফিশিং” নামে সবাই জানে। এটি ছিল জমে থাকা ক্ষোভের বহি:প্রকাশ বা এক ধরণের প্রতিবাদ, আবার একধরনের উৎসবও বটে।

মোস্তাফিজুর রহমান: পূর্বের আলোচক এ বিষয়ে যথার্থ মন্তব্য করেছেন। পলো বাওয়া একটি দৃশ্য যা প্রতি বছরই বাংলাদেশে কিছুটা দেখা যায়। নেত্রকোনার পূর্বধলা অঞ্চলে পলো নিয়ে হাজার হাজার মানুষ বিলগুলোতে নেমে পড়ে। এই বিলগুলো হয়তো কোনো কমিউনিটির ব্যবস্থাপনায় ছিল, অথবা ইজারা নিয়ে কেউ পরিচালনা করছিল। তবুও, এত বিপুলসংখ্যক মানুষের একসঙ্গে নেমে পড়া প্রমাণ করে, পুঞ্জিভুত ক্ষোভের কারণেই এরকম ঘটেছে। যারা ঐ বিলগুলোর দায়িত্বে ছিলেন, বা যারা ইজারা নিয়েছিলেন, তাদের পেছনে একটি রাজনৈতিক কাঠামো বা সমর্থন ছিল বলেই ধরে নেওয়া যায়। আমার ধারণা, সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের কারণেই এই ঘটনাটি ঘটেছে। ক্ষোভ বহুদিন ধরে জমে ছিল এবং সেটিই এবার বিস্ফোরিত হয়েছে। জলমহাল নীতিমালায় বলা আছে, “জাল যার, জলা তার”, অর্থাৎ যার মাছ ধরার উপকরণ আছে, সেই জাল ফেলতে পারবে, তারমানে যেখানে সেখানে মাছ মারতে পারবো বিষয়টা এমন না।উন্মুক্ত জলাশয়ের ক্ষেত্রেও কিছু নিয়মকানুন আছে। তবে এই জায়গায় হয়তো সেগুলো মানা হয়নি বা মানুষ তা মানতে রাজি হয়নি। ফলে, জমে থাকা ক্ষোভ থেকেই এই ধরনের একটি গণআন্দোলনের মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে।

আব্দুল হাই চৌধুরীঃ ড. আজহার সাহেবের কাছ থেকে যে বিশ্লেষণটা শুনলাম, তাতে এটা পরিষ্কার যে ২০০৯ সালের জলমহাল নীতিমালা প্রণয়নের সময় যে ‘বায়োলজিক্যাল ম্যানেজমেন্ট’ চিন্তাটা ছিল, তা কোনো না কোনো কারণে তখন গৃহীত হয়নি। এই অবহেলা বা গ্রহণ না করার কারণেই হয়তো আজকের এই দীর্ঘদিনের ব্যবস্থাপনাগত জটিলতা তৈরি হয়েছে।

প্রশ্ন ছিল, এইবারের সমস্যার মূল কারণ কী? মোস্তাফিজুর রহমান সাহেব,

আপনি তো তখন কমিউনিটি পর্যায়ে সম্পৃক্ত ছিলেন এবং ২০০৯ সালের নীতিমালার সময়ও আপনি সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন।

আপনার অভিজ্ঞতা থেকে বলুন ওই নীতিমালাটা যথাযথ হয়নি বলেই কি আজ এই সংকট সৃষ্টি হয়েছে? আপনার দৃষ্টিতে এর দুর্বলতাগুলো কী কী?

মোস্তাফিজুর রহমানঃ প্রথমে পেছনের ইতিহাসটা একটু বুঝে নিতে হবে। ১৯৫৯ সালে প্রথম “সায়রাত মহাল ম্যানেজমেন্ট অর্ডিন্যান্স” আসে, তখনও বাংলাদেশ হয়নি। স্বাধীনতার পর, ১৯৭৩ সালে আসে “জলমহল লীজ ইনস্ট্রাকশন।”১৯৭৮ সালে আরেকটি গাইডলাইন হয়। এরশাদ সরকারের সময় ১৯৮৪ সালে নতুন নীতিমালা আসে, তখন থেকেই উপজেলায় জলমহাল ব্যবস্থাপনার ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশেষ করে ২০ একরের নিচের জলমহালগুলো উপজেলা পর্যায়ে দেওয়া হয়, আর এর ওপরের আয়তনবিশিষ্ট জলমহাল ভূমি প্রশাসনের আওতায় আসে। তিন বছর পর, ১৯৮৭ সালে “এক্সপেরিমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট ইন্সট্রাকশন” নামে আবার পরিবর্তন আসে।

সেখানে বলা হয়, ২০ একরের নিচের জলমহাল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তারা দেখবেন, আর উপরেরগুলো জেলা প্রশাসন। ২০০৫ সালের “সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নির্দেশনা”-তে যুবক্রীড়া মন্ত্রণালয়কে ২০ একরের নিচের জলমহাল দেওয়ার কথা বলা হয়, আর ভূমি মন্ত্রণালয় পায় উপরেরগুলো। এই ধারাবাহিকতা থেকেই আসে ২০০৯ সালের নীতিমালা। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে, তখন তো দেশের চিত্র ছিল একরকম “গোয়াল ভরা গরু, পুকুর ভরা মাছ” কিন্তু এখন?

জনসংখ্যা বেড়েছে, রিসোর্স সীমিত এখন আমাদের এই জলাশয়গুলোকে সম্পদ হিসেবে চিন্তা করে টেকসই ব্যবস্থাপনায় আনতে হবে। আমার আপত্তি হলো, ইজারা প্রথা যুগ যুগ ধরে চলছে,

সরকার ইনস্ট্যান্ট রিটার্ন চায়, টেন্ডার হয়, কয়েক বছরের জন্য জলমহাল লিজ দেওয়া হয়। কিন্তু এতে প্রকৃতপক্ষে ইকোসিস্টেম ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। যারা লিজ নেয়, তারা উন্নয়ন প্রকল্পের নামে ছয় বছর মাছ ধরে নেয়, কিন্তু একটাও প্রকৃত উন্নয়ন হয় না, না পুনঃখনন, না জলজ উদ্ভিদের সংরক্ষণ, না কোনো মৎস্য প্রজনন কার্যক্রম। সবচেয়ে বড় দুর্যোগ হয় যখন হাওর শুকিয়ে বিলগুলো ভেসে ওঠে, সেই সময় ঐ এলাকাগুলো যুগ যুগ ধরে ছিল প্রাকৃতিক মাছের আশ্রয়স্থল।এখন সেখানে লিজগ্রহীতা ব্যক্তি পুকুর খুঁড়ে মাছ চাষ করছে, ফলে পুরো ইকোসিস্টেম ভেঙে পড়ছে।

দেখা যায়, নন-ফিশারম্যানরা যখন লিজ নেয়, তখন তারা পুরো বিল একবারে খালি করে দেয়, ফলে পরের বছর আর মাছ জন্মায় না, উৎপাদন কমে যায়। আমার পরামর্শ হলো — এখন সময় এসেছে ইজারা প্রথা থেকে বেরিয়ে এসে বায়োলজিক্যাল ম্যানেজমেন্টে যাওয়ার।

এটাই একমাত্র উপায়, যাতে আমরা আমাদের জলজ সম্পদ রক্ষা করতে পারি এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য টেকসই ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পারি।

আব্দুল হাই চৌধুরীঃ যদি কো-ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতি নিয়ে আরও স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা দিতেন, আপনি যে জলমহাল ব্যবস্থাপনার কথা বলছেন, সেগুলোর মধ্যে যে কিছু উদাহরণ আপনার চোখের সামনে ঘটেছে, যেখানে আপনি নিজেই সরাসরি কাজ করছেন, তা যদি একটু তুলে ধরতেন, তাহলে আমাদের কাছে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হতো। যে এরকম ধ্বংসাত্মক ব্যবস্থাপনার বিপরীতে আপনাদের যে কিছু সফলতার গল্প আছে সেটা অল্প হোক, সেই গল্পটা শুনতে চাই।

ড. সৈয়দ আলী আজহারঃ ২০০৯ এর যে নীতিমালা, সেই নীতিমালায় যুবদের জন্য যে ২০ একর পর্যন্ত সরকারি জলমহলে ইজারা দেওয়ার একটা ব্যবস্থা ছিল। আমি মৎস্য ভবনে থাকা অবস্থায় ওই বিষয়টা নিয়ে কিন্তু ভূমি মন্ত্রণালয়ে একটা মিটিং হয় যেখানে জনাব মো: ময়েজ উদ্দিন, এডিশনাল সেক্রেটারি, ভূমি মন্ত্রণালয় সভাপতিত্ব করেন, তিনি খুবই ভালো মানুষ এবং জেলেদের প্রতি অত্যন্ত দুর্বল ছিলেন। তিনি জলমহল ব্যবস্থাপনার যে নীতিমালা সংশোধনের বিষয়ে খুবই পজিটিভ ছিলেন এবং উনার লেভেল থেকে সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন। পরে একটা গেজেট হয়েছে, এই প্রস্তাবটা তো আমারই ছিল, আমি নিজেই প্রস্তাব করি মৎস্য অধিদপ্তরের পক্ষে। তার প্রেক্ষিতে ১৫ই মার্চ ২০১২ জলমহাল নীতিমালা অ্যামেন্ডমেন্টকরা হয় এবং ২০ একরের নীচের আয়তন বিশিষ্ট জলমহাল যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ব্যবস্থপনায় দেওয়ার নিয়মটি বাতিল করা হয় এবং পরবর্তী সময়ে কিভাবে ব্যবস্থাপনা হবে সেটাও বলে দেওয়া হয়।

দ্বিতীয়ত, যেটা বলছেন, আমাদের দেশে যে জলমহলের ব্যবস্থাপনার আগে, ডিপার্টমেন্ট অফ ফিশারিজ সর্বপ্রথম শুরু করে কমিউনিটি বেইজ্ড ফিশারিজ ম্যানেজমেন্ট। কমিউনিটি বেইজ্ড ম্যানেজমেন্ট প্রথম শুরু হয় সিবিএফএম প্রকল্প-ওয়ান থেকে। এর আগেও বাউড়ে ইফাদের অর্থায়নে ওএপি-ও এবং ওএলপি-২ বাস্তবায়ন কাহয় যেখানে কো-ম্যানেজমেন্ট এবং কমিউনিটি বেইজ্ড ম্যানেজমেন্ট মিক্সড ছিল। সেটা ছিল কোলাবরেটিভ ম্যানেজমেন্ট, জেলেরা ছিল, জেলেদের যে মাছ ছাড়া হতো, সেটার অংশীদার যেখানে জেলেরা থাকতো, আর গভর্নমেন্টও থাকতো-এট অংশিদারীত্বের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা।

আর মুক্ত জলাশয়ের যে মাছটা থাকতো, সেটা সম্পূর্ণটাই জেলেরা ধরে নিত। তো সেখানে কিছু সাকসেস আছে। এরপর ম্যাচ প্রজেক্ট। মচ্যাচ প্রজেক্ট মূলত ওই কো-ম্যানেজমেন্ট থিমটা ইনিশিয়েট করে। ম্যাচ প্রজেক্ট ফেইজ ওয়ান, ফেইজ টু—সেখানে বলা হয়, যে রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট অর্গানাইজেশন, জেলেদের যে সংগঠন সেটা করা হয়। এরপর সিবিএফএম প্রজেক্ট, ফেইজ ওয়ানে কমিউনিটি বেইজড ম্যানেজমেন্ট ছিল, কিন্তু ফেইজ টু-তে কো-ম্যানেজমেন্ট আসে।

এখন প্রশ্ন থাকে, কমিউনিটি বেইজড ম্যানেজমেন্ট আর কো-ম্যানেজমেন্টের পার্থক্যটা কী? বেসিক্যালি, কমিউনিটি বেইজড মানে হচ্ছে শুধুমাত্র ১০০% ফিশার কমিউনিটি যখন একটা জলমহল ম্যানেজ করে তখন আমরা তাকে বলি কমিউনিটি বেইজড ম্যানেহমেন্ট। যেমন: ধরা যাক বিলে ধানের জমি ১০০% কৃষকরা করে, জলাশয় মেন্যাজ করে জেলেরা তখন আমরা বলি কমিউনিটি বেইজড।

কিন্তু যখন অন্য স্টেকহোল্ডার আছে, যারা বেনিফিশিয়ারি, যেমন নদীর পাশে কিছু জমি, সেখানকার কৃষকরা বেনিফিশিয়ারি, অথবা নদীর মধ্যে নৌকা চলে, কার মালিক, নৌকায় যারা ফেরি করে সেই ফেরিওয়ালা, তারা যদি বলে, ‘জেলেরা বাধা দিলে আমরা যাব কই’ তখন কনফ্লিক্ট হয়। বিশেষ করে হাওর অঞ্চলে, কারণ বর্ষাকালে জলমহলের আয়তন বেড়ে ২০ একর , ৩০ একর, ১০০ ২০০, এমনকি ৫০০ একর বা তারও বেশী যায়। তখন ধানচাষি বা অন্য লোকজন মাছ ধরতে চায়, জেলেরা বলে, ‘আমাদের রাইট’। পানি কমে এলে কনফ্লিক্ট বেড়ে যায়। তখন চিন্তা করা হল, এখানে যেহেতু বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের স্বার্থ জড়িত, তাই তাদেরকে নিয়ে আসতে হবে। প্রশাসন, পুলিশ, র্যাব, রাজস্ব বিভাগ, এনজিও ইত্যাদি—সংশ্লিশ্ট সকলকেই নিয়ে আসা দরকার। কিন্তু বেনিফিশিয়ারি থাকবে মূলত জেলেরা। তখন সমাজ থেকে ভালো মানুষ, ইমাম, শিক্ষক, এনজিও কর্মী যারা জেলেদের উন্নয়নে কাজ করে, তারা থাকবে কো-ম্যানেজমেন্টে।

এইভাবে সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য একটা পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন হয়। তখন ম্যাচ প্রজেক্ট সফল হয়। মৎস্য বিভাগের ম্যাচ-১, ম্যাচ-২, CBFM-২, WBRP, IPAC এই প্রজেক্টগুলো আসে। এলজিইডি এর হিলিপ প্রজেক্ট, সিভিপি প্রজেক্ট, HMLF, WBRP -এইসব প্রজেক্টে কোম্যানেজমেন্ট এপ্রোচে কাজ করা হয়।

২০০৭ সালে কো-ম্যানেজমেন্ট নিয়ে ওয়ার্ল্ড ফিশ সেন্টার ও ডিপার্টমেন্ট অফ ফিশারিজ আন্তর্জাতিক পুরস্কার পায় যা CGIAR (Consultative Group on International Agricultural Research) নামে পরিচিত। সাউথইস্ট এশিয়াতে বাংলাদেশে সবচেয়ে ভালো ম্যানেজমেন্ট ছিল যার জন্য পুরস্কৃত হয়।”

মোস্তাফিজুর রহমানঃ আজহার সাহেব বিশেষভাবে যেটা হাইলাইট করেছেন, সেটা হলো কো-ম্যানেজমেন্ট। যতটুকু বলবো, সেটা হলো কমিউনিটি-বেইজ্ড ম্যানেজমেন্ট। আজহার সাহেব এখানে ক্লিয়ার করেছেন যে, কো-ম্যানেজমেন্টে প্রশাসনের লোকজন, ইমাম সাহেব, শিক্ষক, সবারই অংশগ্রহণ থাকে এবং মাছ শিকারীরা (ফিশার) কমিউনিটির সঙ্গে যুক্ত থাকেন এবং তারাও এতে সম্পৃক্ত থাকেন। আমি যেটা বলছি, সেটা হলো কমিউনিটি-বেইজ্ড ম্যানেজমেন্ট। মানে, শুধু ওই রিসোর্সের সঙ্গে সম্পর্কিত মানুষরা – যেমন ফিশারম্যানদের যুক্ত করে ম্যানেজমেন্ট করা।

আমার অভিজ্ঞতা থেকে যদি বলা হয়, বিগত যখন বছরগুলোতে কমিউনিটি-বেইজ্ড ম্যানেজমেন্টে কাজ করেছিলাম, তখন এটা খুব পরিষ্কারভাবে দেখেছিলাম যে, কোন বিলের আয়তন কত, বা বিলের উৎপাদনশীলতা কীভাবে বাড়ানো যায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, একটি বিলের আয়তন ১০ একর, আর অন্যটি ২৫ একর -কিন্তু যেটি ছোট, সেটা অনেক সময় বড়টির চেয়ে বেশি উৎপাদনশীল হতে পারে। তাই শুধু বিলের আয়তন নয়, বরং সেখানে ব্যবস্থাপনার সঠিক কৌশল নির্ধারণ ও অন্যান্য নিয়ামকসমূহ বিবেচনা করতে হবে।

সুনামগঞ্জে কমিউনিটি-বেইজ্ড রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প শুরু করা হয়েছিলো ২০০৩ সালে, যা ইফাদ অর্থায়নে চালিত ছিল। ১১ বছর ধরে ৩০০টির মতো জলাশয়ের ব্যবস্থাপনা করেছিলাম, যেখানে আমরা প্রথমে ২৯০ টি জলাশয়ের সফল ম্যানেজমেন্ট করতে পেরেছিলাম। পরে সুনামগঞ্জ ছাড়াও ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, হবিগঞ্জে আরও জলাশয় ম্যানেজমেন্টের সুযোগ পেয়েছিলাম। এরপর আরও কয়েকটি প্রকল্পে আমরা প্রায় ১০০ থেকে ১২০টি জলাশয়ের ম্যানেজমেন্ট করতে সক্ষম হয়েছিলাম।

এখন, এই সব প্রকল্পে আমরা দেখেছি, প্রকৃত মৎস্যজীবীরা এবং বিলের পারের মানুষগুলো খুব উপকৃত হয়েছে। কিন্তু একথা বলতে গিয়ে, আমি একটা দুঃখজনক ঘটনা মনে পড়ছে, যেটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে চাই। ২০০৩ সালে, যখন আমরা সুনামগঞ্জে কাজ শুরু করি, তখন দেখেছিলাম যে কিছু বহিরাগত (যেমন: সিলেট থেকে বা লন্ডন থেকে আসা কেউ) জলাশয়গুলোর ইজারা নিয়েছিল এবং তারা পাহারাদার নিয়ে আসত। এসব মানুষ বিলের পাড়ে বসে থেকে মাছ চুরি করতে পারত, কিন্তু যে স্থানীয় প্রকৃত মৎস্যজীবীরা থাকা সত্বেও তারা সে সুযোগ পেতেন না, যদিও তারা ছিলেন সেই এলাকার প্রকৃত অধিকারী।

আমরা চেষ্টা করেছি, সুনামগঞ্জ ও হাওর অঞ্চলের জলাশয়গুলোর কমিউনিটি-বেইজ্ড ম্যানেজমেন্ট করতে, তবে বিভিন্ন বাধা ছিল। বিশেষ করে যখন আমরা প্রশাসনের সহায়তা চেয়েছি, যেমন: ইজারা দেওয়ার সময়, জলাশয়ের ডিমার্কেশন করার সময়, তখন প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পাইনি। কেননা, স্থানীয় প্রশাসনের কিছু কর্মকর্তা হয়তো ইজারা প্রক্রিয়া থেকে হিডেন সুবিধা পাচ্ছিলেন, এবং তাই তারা আমাদের উদ্যোগের প্রতি সেভাবে আগ্রহ দেখাচ্ছিল না।

আমাদের ধারণা, প্রশাসন কমিউনিটি-বেইজ্ড ম্যানেজমেন্ট পছন্দ করতো না, তার কারণ ছিল যে এতে তাদের সুবিধা সীমিত হতে পারে। অথচ প্রকৃতপক্ষে, কমিউনিটি-বেসড ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতি অনেক বেশি টেকসই এবং স্থানীয় মানুষের জন্য লাভজনক।

আব্দুল হাই চৌধুরীঃ আমরা এখন কীভাবে এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ পেতে পারি? আজকের আলোচনায় বা যারা এগুলো নিয়ে খোঁজ-খবর রাখেন, তারা ইতিমধ্যে বুঝতে পেরেছেন যে, ২০০৯ সালের জলমহাল নীতিমালা এখন আর কার্যকরী নয়। এই নীতিমালা অনুসরণ করে জলমহাল ব্যবস্থাপনা সম্ভব হচ্ছে না। আমাদের মাননীয় মন্ত্রী পর্যন্ত এই বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি বলেছেন যে, “আমরা এই পুরনো প্রথা আর চাই না। তাহলে, সরকারের প্রধান মাছ রক্ষক, মাননীয় মন্ত্রী যদি এই অবস্থান নেন, তাহলে বিষয়টি যে একটি বড় স্তরে পৌঁছেছে, তা পরিষ্কার। তবে, শুধু বললেই হবে না, এই ব্যবস্থাপনা পরিবর্তন করার জন্য আমাদের একটি সঠিক ফর্মুলা বের করতে হবে। ২০০৯ সালের জলমহাল নীতিমালার যতই দুর্বলতা থাকুক, এটি তো ইতোমধ্যেই গেজেটেড হয়ে আছে, এবং আমাদের এখন তা মেনে নিতে হবে। এখন, সামনে আমাদের পথ কী হবে? যদি আমরা জলমহাল ব্যবস্থাপনা থেকে বের হয়ে আসি, তবে আমাদের কোন পথে এগোতে হবে? আপনার কী পরামর্শ, আজহার ভাই? আমরা কীভাবে এই অব্যবস্থাপনা, অপব্যবস্থাপনা থেকে মুক্তি পেতে পারি, বিশেষ করে হাওরের যে সংকট, বৈষম্য, এবং মৎস্যজীবীদের যে অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে, সেগুলো থেকে কীভাবে উদ্ধার পাব?

আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ কী হতে পারে?

ড. সৈয়দ আলী আজহারঃ গত এক সভায়, যেখানে আমাদের সম্মানিত উপদেষ্টা উপস্থিত ছিলেন, আমি কিছু বিষয় উত্থাপন করেছিলাম। সে কথাগুলোই আজ আমি শেয়ার করতে চাই।

আমাদের দেশের জলমহাল ব্যবস্থাপনা এককভাবে কোনও পদ্ধতির মাধ্যমে চলতে পারে না। জলমহালের ফিজিকোকেমিক্যাল বৈশিষ্ট্য, উৎপাদনশীলতা,পরিবেশ, ভৌগোলিক অবস্থান এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক বিষয়গুলোর ভিত্তিতে পৃথক পদ্ধতির প্রয়োজন রয়েছে। তাই, পদ্ধতিগত পরিবর্তন আনতে হবে, তবে প্রথমেই ইজারা প্রথাটি পুরোপুরি বাতিল করতে হবে আর ইজারা বাতিল করার আগে, আমাদের এই ব্যবস্থাগুলোকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে গেজেট নোটিফিকেশন বা অন্য কোনো মাধ্যমে।

এটি করতে গেলে, প্রতিটি জেলার জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করতে হবে। ওই কমিটি নির্ধারণ করবে, কোন জলমহাল কোন পদ্ধতিতে পরিচালিত হবে। আমাদের মৎস্য অধিদপ্তর ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিভাগের বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে এই কমিটি গঠন সম্ভব।

এছাড়া, জলমহাল পরিচালনার ক্ষেত্রে স্থানীয় মৎস্যজীবীদের সঙ্গে প্রশাসনিক সহযোগিতা প্রয়োজন। এককভাবে তারা এই ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করতে পারবে না। এখানে কো-ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে।

বর্তমানে যে নীতিমালা রয়েছে, তা সম্ভবত অচল হয়ে যাবে। বর্তমানে সরকারি জলমহাল সুরক্ষা আইন নামে যে নতুন আইন প্রণীত হতে চলেছে , তা সরকার অনুমোদন দিলে এই ব্যবস্থাগুলোকে সুষ্ঠু এবং কার্যকর করতে সহায়ক হবে।তবে খসড়া আইনটিতে সহ-ব্যবস্থাপনা, কমিউনিটি ভিত্তিক ব্যবস্থপনা, মৎস্য সংরক্ষণ আইন এগুলোকে বিবেচনায় এনে আইনটি রিভিউ করা দরকার। ।

একইসঙ্গে, ইজারা পদ্ধতিও কীভাবে কার্যকর করা হবে, জলমহাল ব্যবস্থাপনার মডেল কী হবে এবং উন্নয়ন প্রকল্পগুলির মডেল কী হবে, সেগুলো স্পষ্টভাবে আইন এবং বিধির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

এছাড়া, উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় জলমহাল নেওয়ার পেছনে দুটি কারণ ছিল—একটি রাজনৈতিক এবং আরেকটি সরকারি প্রয়াজন। রাজনৈতিক কারণে অনেক সময় জলমহাল ইজারা দেওয়া হয়েছে, যেখানে প্রকৃত উন্নয়ন হয়নি। জলমহালকে অপব্যবহার করে বায়োডাইভার্সিটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।তবে সরকারী মৎস্য বিভাগ, এলজিইডি বা চাহিদা অনুযায়ী উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় জলমহাল দিলে তাতে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষিত হয়, কর্মসৃজন হয়, মাছের উৎপাদন বাড়ে। তবে এসব প্রকল্পের সাথে দেশী-বিদেশী সংস্থাকে সুনিদিষ্ট শর্তে অংশীজন ও সহ-বাস্তবায়নকারী হিসেবে রাখা যেতে পারে।

শেষে, আমি আরও একটি বিষয় স্পষ্ট করতে চাই: যে মন্ত্রণালয়ের অধীনে এই আইন প্রণীত হচ্ছে তার রুলস অফ বিজনেস রিভিউ করতে হবে এবং মৎস্য ও প্রণিসম্পদ মন্ত্রণালয়কে ক্ষমতায়িত করতে হবে যাতে জলমহাল ব্যবস্থপনার জন্য পলিসি, আইন, বিধি পরিপূর্ণভাবে প্রণয়ন করা যায় ও সঠিকভাবে জলমহাল ব্যবস্থপনা করা যায়।

এছাড়া, এক্ষেত্রে ক্লোজ অর্ডার এবং ওপেন ওয়াটার বডির জন্য আলাদা পলিসি,আইন ও বিধি তৈরি করা উচিত, কারণ এদের পৃথক সত্বা রয়েছে।

আব্দুল হাই চৌধুরীঃ ইতোমধ্যে আলোচনা হচ্ছে, যে বর্তমানে জলমহল নীতিমালা আর কার্যকরী হবে না। এই নীতিমালা আমাদের জন্য আর কার্যকরীভাবে কাজ করবে না, এবং হাওরের জলমহাল ব্যবস্থাপনা এই ব্যবস্থায় রাখা সম্ভব নয়।

এটা এমন একটা সিগন্যাল যা আমাদের উপদেষ্টা মহোদয় দিয়েছেন। এখন সময় এসেছে এই ব্যবস্থার বাইরে গিয়ে কিছু নতুন পন্থায় এগিয়ে আসা। এটা এমন একটি রাষ্ট্রীয় প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বের হতে হবে, যা আধুনিক ও টেকসই হবে। আজহার ভাইও কিছু সুন্দর পরামর্শ দিয়েছেন, আপনার কি কোনো নতুন পরামর্শ রয়েছে?

মোস্তাফিজুর রহমানঃ আসলে, ২০০৯ সালের জলমহাল নীতিমালা থেকে আজকের এই আলোচনা শুরু হয়েছে, যখন ভূমি মন্ত্রণালয় এই নীতিমালাকে আইনে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করছে। সম্প্রতি আমি ওই আইনের খসড়া পড়েছি, এবং সেখানে মূলত ২০০৯ সালের নীতিমালাটির কোন বড় পরিবর্তন দেখা যায়নি। সেদিন আপনারই একটি প্রেজেন্টেশন দেখলাম, আমি নিজেও উপস্থিত ছিলাম সে আলোচনা সভায়, যেখানে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডাররা উপস্থিত ছিলেন, বিশেষভাবে মৎস্য উপদেষ্টা মহোদয়। তিনি একপর্যায়ে বললেন, “হাওড়ে আর বিলের জন্য আমরা আর ইজারা দেখতে চাই না।” এখন, প্রশ্ন হচ্ছে, তাহলে কী হবে? আমরা কীভাবে এগোবো?

আমরা যে প্রবলেমগুলো নিয়ে আলোচনা করছি, সেই অভিজ্ঞতার আলোকে আমাদের কাছে কিছু প্র্যাকটিস রয়েছে। তবে, এখানে মূল আলোচ্য বিষয় হলো কমিউনিটি বেসড ম্যানেজমেন্ট (CBM) এবং কোম্যানেজমেন্ট। আজহার ভাই খুব সুন্দরভাবে বলেছেন, যে সব জায়গায় যা প্রয়োগ হবে, সেগুলো ভিন্ন হতে পারে। কোথাও হয়তো কমিউনিটি বেসড ম্যানেজমেন্ট কার্যকর হবে, আবার কোথাও কোম্যানেজমেন্ট প্রয়োজন হবে।

এটি এমন কিছু নয় যে হঠাৎ করেই সরকার পক্ষ থেকে এসেছে, বরং গত ২৫-৩০ বছর ধরে বাংলাদেশের বাস্তবতায় বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে এই ধারণাগুলো প্রয়োগ করা হচ্ছে। মূলত, ডোনার দেশগুলোর অভিজ্ঞতা থেকে আমরা এটি রেপ্লিকেট করেছি। যদি আপনি লক্ষ্য করেন, কমিউনিটি বেজ্ড ম্যানেজমেন্ট বা কোম্যানেজমেন্ট-এই দুটো ধারণা বাংলাদেশে বর্তমানে প্রচলিত হলেও, এগুলো মূলত আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা থেকে এসেছে।

এখন, আমাদের প্রশ্ন হতে পারে, যদি আমরা কমিউনিটি বেসড ম্যানেজমেন্ট করি, তাহলে কিছু বিশেষ নিয়ম কি থাকবে? হয়তো উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার বা জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কাছে বায়োলজিক্যাল ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কিত দায়িত্ব থাকতে পারে। সাথে প্রশাসনিক একটা অংশও থাকতে পারে। তবে, এক্ষেত্রে আমাদের প্রশ্ন হলো, আমরা কি কমিউনিটি বেজ্ড ম্যানেজমেন্ট এবং কোম্যানেজমেন্টের মধ্যে কোনো নতুন নাম বা কাঠামো দিতে পারি?

ইজারা প্রথা থেকে বেরিয়ে এসে, বর্তমানে চলমান প্রক্রিয়াগুলোর পরিবর্তে, আমরা যদি বায়োলজিক্যাল ম্যানেজমেন্ট দিকে এগিয়ে যেতে চাই, তাহলে আমাদের অবশ্যই নতুন একটি প্রক্রিয়া গঠন করতে হবে। যেখানে এবং যেভাবে প্রয়োজন, সেই অনুসারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে, হাওড় অঞ্চলের জলমহাল, বিল, অক্সবোলেক বা বাওর এইগুলো একে অপর থেকে ভিন্ন, যদিও ভূমি মন্ত্রণালয় বর্তমানে অক্সবোলেকগুলোকেও ইজারা দিচ্ছে। তবে, সেগুলোর জন্য ম্যানেজমেন্ট কৌশল একটু ভিন্ন হবে।

সরকারের অনেক পুরানো প্রাকটিসগুলো হারিয়ে গেছে, যা পুনরায় একত্রিত করা যেতে পারে। এই বিষয়গুলোকে সেমিনার এবং সিম্পোজিয়ামের মাধ্যমে সমন্বিত করে একটি সুন্দর প্রস্তাবনা তৈরি করতে হবে। তবে, আমরা আর পুরানো ইজারা প্রথায় ফিরে যেতে চাই না।

আব্দুল হাই চৌধুরীঃ সরকারের কাছে আপনাদের সুপারিশ কি?

মোস্তাফিজুর রহমানঃ একটাই আহ্বান জানাতে চাই, সেটা হলো, প্রথমত, ইজারা প্রথা বিলুপ্ত করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, ১৩০/১৪০ কোটির রাজস্ব আদায়ের যে চাপ, সেটি বন্ধ করতে হবে।

জলমহাল ব্যবস্থাপনা শুধুমাত্র রাজস্ব আদায়ের ভিত্তিতে চলতে পারে না। আমাদের ‘বায়োলজিক্যাল ম্যানেজমেন্ট’-এর দিকে যেতে হবে।

আর বায়োলজিক্যাল ম্যানেজমেন্ট মানে শুধু মাছ চাষ নয়, এখানে দরকার কমিউনিটি বেজ্ড ম্যানেজমেন্ট।

এটা এমনভাবে হতে হবে যেন জেলে সম্প্রদায় নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিতে পারে কীভাবে জলাশয় রক্ষা করতে হবে, কীভাবে মাছ আহরণ করতে হবে, কোন সময় ফিশিং বন্ধ রাখতে হবে, কোন জায়গা সংরক্ষিত রাখতে হবে।

এক্ষেত্রে ইজারা তুলে দিয়ে, টোকেন মানি বা অল্প অর্থের বিনিময়ে অধিকারপত্র দেওয়া যেতে পারে, যাতে প্রকৃত জেলেরা মাছ ধরার বৈধতা পায়। আমরা তো ‘জল-জলমহাল নীতিমালা’ দিয়ে এমন একটি ভালো থিম শুরু করেছিলাম, যদিও কেউ কেউ একে ভুল ব্যাখ্যা করেন, তবুও মূল থিমটা ছিল যথাযথ। আমরা চাই, একটি ওয়েব ম্যানেজমেন্ট হোক, যেখানে জেলেরা নিজেরাই জলমহালের আসল ব্যবস্থাপক হবে। বিশেষজ্ঞরা এ ব্যবস্থাপনায় যুক্ত হলে সেটা আরও সমৃদ্ধ হবে। আর এই ব্যবস্থাপনা হতে হবে সরকারি বিভাগের মাধ্যমে, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ছাড়া। ডিপার্টমেন্টগুলো যদি সঠিকভাবে কাজ করে, তাহলে উন্নয়ন প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নযোগ্য ও টেকসই হবে। সবকিছু হতে হবে আইনগত কাঠামোর মধ্যে থেকে।

এইটাই আমার সবচেয়ে বড় আহ্বান।

ড. সৈয়দ আলী আজহারঃ আমার আহ্বান একটাই, সুনামগঞ্জ এবং বিশেষ করে মেঘনা রিভার বেসিনের বিল ও জলমহালগুলোর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হোক। এই জলাশয়গুলো নিয়ে কথা শেষ হবে না, তবুও আমি শেষ কথাটা বলতে চাই, আমি চাই, ওয়াটার বডিগুলো রেস্টোরেশন হোক, এগুলোর প্রোটেকশন হোক, প্রোডাক্টিভিটি বাড়ার সুযোগসৃষ্টি করে দেওয়া হোক। আমাদের বায়োডাইভারসিটি রক্ষা পাবে তখনই, যখন আমরা প্রপার ম্যানেজমেন্টে যেতে পারবো।

সরকারের নিজস্ব অনেক ভালো প্র্যাকটিস আছে, এগুলোকে একত্রিত করে একটি সমন্বিত, টেকসই ব্যবস্থাপনায় যাওয়া এখন সময়ের দাবি।

আব্দুল হাই চৌধুরীঃ আপনাদের দুজনকে ধন্যবাদ।