আলোচনার বিষয়বস্তুঃ হালদার হালচাল

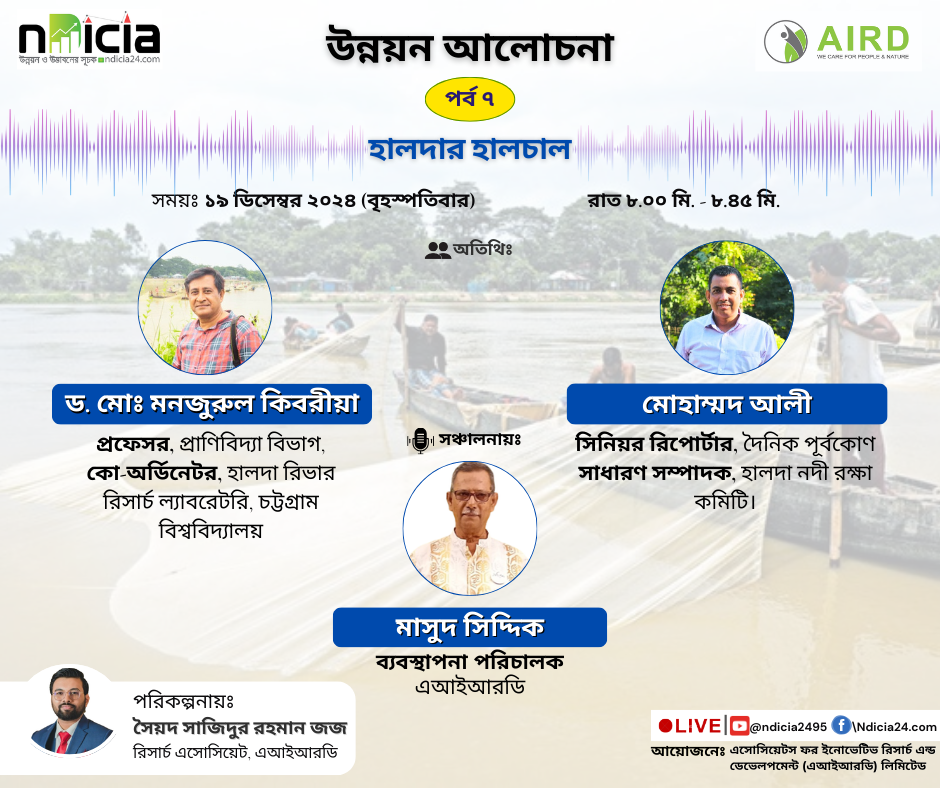

এসোসিয়েটস ফর ইনোভেটিভ রিসার্চ এন্ড ডেভলপমেন্ট (এআইআরডি) লিঃ মূলত একটি গবেষণাধর্মী ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে গবেষণামূলক কাজ করে থাকে। এআইআরডি-এর একটি ওয়েভ পোর্টাল হচ্ছে nDicia (এনডিসিয়া) যার উদ্যোগে উন্নয়ন আলোচনা শীর্ষক এই আলাপচারিতার (টকশো) আয়োজন করা হয়েছে। আজকের আলোচ্য বিষয়ঃ হালদার হালচাল। আলোচনায় অতিথি হিসেবে যুক্ত ছিলেন ড. মো. মনজুরুল কিবরীয়া, অধ্যাপক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও কো-অর্ডিনেটর, হালদা রিভার রিসার্চ ল্যাবরেটরি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং জনাব মোহাম্মদ আলী, সিনিয়র রিপোর্টার দৈনিক পূর্বকোণ ও সাধারণ সম্পাদক, হালদা নদী রক্ষা কমিটি। আলাপচারিতার সঞ্চালনায় ছিলেন জনাব মাসুদ সিদ্দিক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এসোসিয়েটস ফর ইনোভেটিভ রিসার্চ এন্ড ডেভলপমেন্ট (এআইআরডি) লিঃ। অনুষ্ঠানটি nDicia-এর ইউটিউব এবং ফেসবুকে সরাসরি সম্প্রচারিত হয়েছিলো ১৯/১২/২০২৪ তারিখ রাত ৮ টা থেকে ৮:৪৫ মিনিট।

মাসুদ সিদ্দিকঃ অনন্য বৈশিষ্ট্যের এবং জোয়ার ভাটার একটি নদী হালদা, একই সাথে এখানে রুই জাতীয় মাছের রেণু (পোনা) উৎপন্ন হয়। এই হালদা নিয়ে তথ্য, উপাত্ত ও পরিসংখ্যান সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি।

প্রফেসর কিবরীয়াঃ বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ, যার নদ-নদীগুলো দেশের জীবনধারায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশ নদী কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, দেশে প্রায় ১,০০৮টি নদী রয়েছে, যদিও পরিবেশ ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মতে এ সংখ্যা প্রায় ১,২০০। এসব নদীর মধ্যে হালদা নদী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এটি দেশের একমাত্র “স্বকীয় নদী” (এন্ডেমিক রিভার), যার উৎপত্তি এবং শেষ উভয়ই বাংলাদেশে। হালদা নদী খাগড়াছড়ি জেলার রামগড় থেকে উৎপন্ন হয়ে প্রায় ৯৮ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে চট্টগ্রামের কালুঘাটে কর্ণফুলী নদীতে মিলিত হয়েছে। হালদা নদী পৃথিবীর একমাত্র প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত, যেখানে রুই জাতীয় মাছের নিষিক্ত ডিম সংগ্রহ করা হয়। এটি একটি বিরল বৈশিষ্ট্য, যা হালদাকে বৈশ্বিক পর্যায়ে অনন্য করেছে। হালদা নিয়ে গবেষণা আরো আগে থেকেই শুরু হয়েছিলো, আর ২০০১ সাল থেকে আমিও গবেষণার সাথে যুক্ত হয়েছিলাম। হালদার তীরবর্তী গ্রামে জন্ম এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগে পড়াশোনার সুবাদে হালদার প্রতি আগ্রহ আরও গভীর হয়। গত ২৪/২৫ বছরে হালদা নদী নিয়ে দেশে-বিদেশে ২০-২৫টি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বক্তব্য দিয়েছিলাম এবং ১০-১২টি দেশ ভ্রমণ করেছিলাম। প্রতিটি স্থানে হালদার বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে পেরে গর্ব অনুভব করতাম আর এখনো করি। বিশ্বের আর কোনো নদী হালদার মতো রুই জাতীয় মাছের ডিম প্রজননের স্বাভাবিক পরিবেশ তৈরি করতে পারেনি। এটি হালদার এক অনন্য বৈশিষ্ট্য, যা সমগ্র পৃথিবীতে বিরল। এটি বাংলাদেশের একটি গৌরবময় সম্পদ।

মোহাম্মদ আলীঃ খাগড়াছড়ি জেলার রামগড় উপজেলার পাতাছড়া ইউনিয়নের পাহাড়ি ক্রিক থেকে হালদা নদীর উৎপত্তি। এই নদী শুধুমাত্র রুই জাতীয় মাছের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়, এটি বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদের একটি বিশাল অংশ হিসেবে পরিচিত। হালদা নদী বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। চট্টগ্রাম শহরে ওয়াসার মাধ্যমে সরবরাহকৃত সুপেয় পানির অন্যতম প্রধান উৎস হলো এই হালদা নদী। চট্টগ্রাম ওয়াসা প্রতিদিন প্রায় ৪৬ থেকে ৪৮ কোটি লিটার পানি সরবরাহ করে, যার মধ্যে ১৮ কোটি লিটার পানি সরাসরি এই মিঠা পানির নদী হালদা থেকে সংগ্রহ করা হয়। এছাড়া, কৃষি ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় হালদা নদীর অবদান অনস্বীকার্য। এটি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও পরিচিতি লাভ করেছে। প্রায় দুই যুগ ধরে হালদা নদী রক্ষা কমিটি এ নদীর সংরক্ষণে কাজ করে যাচ্ছে। হালদা নদী নিয়ে প্রায় এক হাজারেরও বেশি লেখা চট্টগ্রামের স্থানীয় ও বাংলাদেশের জাতীয় বিভিন্ন মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে, যা বাংলাদেশের অন্য কোনো নদী নিয়ে এভাবে হয়নি। হালদা নদী তাই কেবল বাংলাদেশের নয়, আন্তর্জাতিকভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ নদী হিসেবে বিবেচিত।

মাসুদ সিদ্দিকঃ স্থানীয় অর্থনীতি ও দেশের অর্থনীতিতে এই হালদা নদীর অবদান সম্পর্কে বলুন।

প্রফেসর কিবরীয়াঃ সবাই প্রত্যেকটি জিনিসের একটি অর্থনৈতিক মূল্য খুঁজে। হালদা নদীর কথা বললে, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কন্ট্রিবিউটিং সেক্টর। হালদা নদী বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ, যা “ন্যাচারাল জিন ব্যাংক” নামে পরিচিত। এই নদী থেকে সংগ্রহ করা ডিম ট্রেডিশনাল পদ্ধতিতে চার দিনের মধ্যে রেণু (পোনা মাছ) উৎপাদিত হয়। প্রতি কেজি রেণুর দাম প্রায় ২ লাখ টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে, যেখানে হ্যাচারির রেণুর দাম মাত্র ৫ হাজার টাকা। এই অনন্য বৈশিষ্ট্যের জন্য হালদা নদী দেশের মৎস্য চাষে অনন্য ভূমিকা রাখে। হালদার মা মাছ গড়ে ২০-২৫ কেজি ওজনের হয় এবং প্রতি বছর প্রায় ৩৫ লাখ ডিম দেয়। এই ডিম থেকে উৎপাদিত রেণু থেকে প্রতি বছর প্রায় ৪ কোটি টাকার মৎস্য সম্পদ আহরণ করা সম্ভব। একটি মা মাছ জীবনে গড়ে ১০ বছর ডিম দিয়ে প্রায় ৪০ কোটি টাকার মৎস্য উৎপাদনে সহায়তা করে। সব মিলিয়ে হালদা নদী জাতীয় অর্থনীতির মৎস্য সেক্টরে প্রায় ৮০০ কোটি টাকার অবদান রাখে। ডিম ছাড়ার মৌসুম, যা সাধারণত মার্চ থেকে জুন পর্যন্ত, স্থানীয় জেলেদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মাত্র ২ ঘণ্টার ডিম সংগ্রহ কার্যক্রম অনেকের জীবনমান পরিবর্তনে ভূমিকা রাখে। একজন ডিম সংগ্রাহক প্রতি সিজনে ১০-১৫ লাখ টাকা আয় করতে পারে। তবে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলে তাদের আর্থিক ক্ষতির মুখোমুখি হতে হয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের হালদা রিভার রিসার্চ ল্যাব এবং হালদা রক্ষা কমিটির প্রচেষ্টায় স্থানীয় জনগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন হচ্ছে। এভাবে হালদা নদী শুধুমাত্র অর্থনৈতিক নয়, বরং সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এটি রক্ষায় সবার সচেতনতা ও উদ্যোগ প্রয়োজন।

মাসুদ সিদ্দিকঃ এই যে হালদার রেণু চাষের ক্ষেত্র ছড়িয়ে পড়েছে, এই ক্ষেত্রে মৎস্য অধিদপ্তরের সম্পৃক্ততা কতটুকু মানে কোন প্রক্রিয়ায় মৎস্য অধিদপ্তর সম্পৃক্ত আছে।

প্রফেসর কিবরীয়াঃ মৎস্য অধিদপ্তর প্রথম দিকে হালদা নদী নিয়ে তেমন কনসার্ন ছিলোনা।মৎস্য অধিদপ্তর হালদা নদী নিয়ে সোচ্চার হওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে সময় নেয়। হালদা নদী গবেষকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে এটি সিভিল সোসাইটির মধ্যে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিলো। কারণ, এটি একটি ইউনিক নদী, যা সবাইকে জানানো দরকার ছিলো । তখনই হালদা রক্ষা কমিটি গঠন করা হয়েছিলো। গবেষণার পাশাপাশি সোশ্যাল মুভমেন্ট ও পলিসি মেকিং নিয়ে কাজ শুরু হলে সরকারও বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করেন এবং একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছিলেন। প্রায় ১৪ কোটি টাকার এই প্রকল্পটি ২০১৩ সালে শেষ হয়। তবে, এটি ছিল অপরিকল্পিত, ঢাকায় বসে তৈরি হওয়ায় কারণে প্রকল্পটি কার্যকর ফল আনতে ব্যর্থ হয়। এরপর মৎস্য অধিদপ্তরের বিশেষ কোনো সম্পৃক্ততা ছিল না। তবে, ২০১৬ সালে হালদা নদীতে শত বছরের বিরল একটি ঘটনা ঘটে। তখন এগিয়ে আসেন হালদার আরেক কৃতি সন্তান, প্রাক্তন মুখ্য সচিব ড. আবদুল করিম। তিনি এফআরডি-র এমডি থাকা অবস্থায় একটি এনজিও-র সহায়তায় বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নেন। এরপরে মৎস্য অধিদপ্তরও সক্রিয় ভূমিকা পালন শুরু করে। জেনে খুশি হবেন, বাংলাদেশের একমাত্র এই নদীর পজিটিভ ইন্ডিকেটর রয়েছে। অন্য কোনো নদীতে এমন পজিটিভ ইন্ডিকেটর নেই। এটি সম্ভব হয়েছে মৎস্য অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, সাংবাদিক, এবং জেলা প্রশাসন, নৌ পুলিশ, পরিবেশ অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়। ইন্টিগ্রেটেড ম্যানেজমেন্টের জন্য হালদা নদী এখন দক্ষিণ এশিয়ার একটি উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত।

মোহাম্মদ আলীঃ চট্টগ্রামে অনেকগুলো নদী রয়েছে, কিন্তু হালদা নদী নিয়ে যে পরিমাণ সচেতনতা ও আলোচনা হয়, অন্য নদীগুলো নিয়ে তা দেখা যায় না। পরিবেশ সংরক্ষণে যারা কাজ করেন, তারাও হালদা নদী নিয়ে বেশি সক্রিয়। বাংলাদেশ সরকার হালদা নদী নিয়ে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যার মধ্যে একটি প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছিল ৪৭ কোটি টাকা। এছাড়া, আইডিএফ (ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ফাইন্যান্স) নিজেদের উদ্যোগে মাছ শিকার রোধ এবং পরিবেশ উন্নয়নে কাজ করেছে। তারা বিভিন্ন অভিযান পরিচালনার জন্য নিজস্ব স্পিডবোট ব্যবহার করেছে। হালদা নদীর মাছগুলো অত্যন্ত লোভনীয়, যা ক্ষেত্রবিশেষে ২০-২৫ কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে। অসাধু ব্যক্তিরা এসব মাছ ধরার জন্য সবসময় তৎপর থাকে। তবে প্রশাসনের নিয়মিত অভিযানের কারণে মাছগুলো অনেকটাই সুরক্ষিত থাকছে। এভাবে হালদা নদীকে কেন্দ্র করে পরিবেশ রক্ষা এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

মাসুদ সিদ্দিকঃ দূষণ একটা অন্যতম বড় সমস্যা। হালদার দখল বা দূষণ এ বিষয় জানতে চাচ্ছি, এ নিয়ে কিছু বলুন।

প্রফেসর কিবরীয়াঃ হালদা নদী বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ নদী। তবে এর পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য নানা সময়ে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। ২০১৬ সালে মা মাছ ডিম ছাড়েনি, যার প্রধান কারণ ছিল দূষণ। বিশেষ করে মানিকছড়ি এলাকার তামাক চাষ ও শিল্প-কারখানার বর্জ্য নদীর দূষণ বাড়িয়েছিল। দূষণ প্রতিরোধে বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া হয়। গবেষণার মাধ্যমে দেখা গেছে, তামাক চাষ নদীর দূষণের অন্যতম কারণ। রিচার্সার ও এনজিওদের সহযোগিতায় তামাক চাষ বন্ধ করে ১০০-১৫০ জন চাষীকে মূলধারার কৃষিকাজে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। কিন্তু ২০২৩ সালে তামাক কোম্পানিগুলো প্রণোদনা বাড়ালে প্রায় ৬০-৭০ জন চাষী পুনরায় তামাক চাষ শুরু করে। দূষণ ঠেকাতে বিভাগীয় কমিশনারের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়, যা হালদাকে হেরিটেজ এলাকা হিসেবে ঘোষণা এবং তামাক চাষ চিরতরে নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়। অন্যদিকে, হাটহাজারীর একটি ইন্ডাস্ট্রি ও এশিয়ান পেপারস মিলও দূষণের বড় উৎস ছিল। প্রশাসনের কঠোর পদক্ষেপে এই দুই প্রতিষ্ঠান বন্ধ করা হয়েছে, যা বাংলাদেশের নদী সংরক্ষণে একটি দৃষ্টান্তমূলক উদ্যোগ। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ফেলা বন্ধেও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, যা বর্তমানে প্রায় সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণে। তবে, কোরবানির সময় বর্জ্য ফেলার কারণে আবার দূষণ বেড়ে যায়, যার ফলে মাছ ডিম ছাড়েনি এবং প্রচুর মাছ মারা গিয়েছিল। পরিবেশ অধিদপ্তর ও মৎস্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে এই সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। বর্তমানে হালদা নদী প্রায় ৬০-৭০% দূষণমুক্ত। সরকার প্রতিটি জেলায় একটি নদী দূষণমুক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছে। এই কর্মসূচির সঙ্গে হালদা নদীকে সম্পৃক্ত করা গেলে এটি সম্পূর্ণরূপে দূষণমুক্ত রাখা সম্ভব হবে। সার্বিকভাবে, হালদা নদীর পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় আরও সক্রিয় ও সমন্বিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

মাসুদ সিদ্দিকঃ হালদা নদীতে বালু উত্তোলন এবং এর প্রভাবটা সম্পর্কে কিছু বলুন।

মোহাম্মদ আলীঃ হ্যাঁ, হালদা নদীতে বালু উত্তোলন একসময় ছিল, কিন্তু এখন তা অনেকটাই বন্ধ হয়ে গেছে। আগে হালদায় কিছু বালু মহাল ছিল, যা প্রশাসনের মাধ্যমে ইজারা দেয়া হতো। এগুলো থেকে বালু উত্তোলন করা হতো। কিন্তু এখন সেসব মহাল আর কার্যকর নেই। তারপর বিভিন্ন স্থান থেকে বালু এনে হালদায় খালাস করা হতো, সেটিও নৌ চলাচল বন্ধ থাকার কারণে বন্ধ হয়ে গেছে। এছাড়া, নগরের বর্জ্য কিছুটা হলেও এখনও হালদায় গিয়ে পড়ে। একটি গবেষণায় দেখা গেছে, শুধু চট্টগ্রাম শহরে প্রতিদিন প্রায় ৩৩ কোটি লিটার তরল বর্জ্য উৎপন্ন হয়। এর পরিমাণ ভবিষ্যতে আরও বাড়তে পারে। পাশাপাশি, প্রতিদিন প্রায় ২,০০০ মেট্রিক টন কঠিন বর্জ্যও উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতোই হালদায়ও মানবসৃষ্ট দূষণের প্রভাব দেখা যায়, তবে তা তুলনামূলকভাবে কিছুটা কম। জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং সরকারের উদ্যোগের ফলে হালদার দূষণ কমাতে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে, যা ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সহায়ক।

মাসুদ সিদ্দিকঃ জনাব মোহাম্মদ আলী বলেছিলেন যে চট্টগ্রাম ওয়াসার সুপেয় পানির একটা বড় উৎস হালদা নদী। এই যে, চট্টগ্রাম ওয়াসা পানি নিচ্ছে এই নদী, থেকে এতে কতটুকু প্রভাব পড়ছে হালদা নদীর উপর?

প্রফেসর কিবরীয়াঃ হালদা নদী চট্টগ্রামের পানির প্রধান উৎস হিসেবে পরিচিত এবং এটি শহরের লাইফলাইন হিসেবে গণ্য করা হয়। নদীটি প্রতিদিন প্রায় ১৮ কোটি লিটার পানি সরবরাহ করে। বর্তমানে চট্টগ্রাম ওয়াসার দুটি পানি শোধনাগার রয়েছে, যার একটি মোহরা শোধনাগার এবং আরেকটি মধুনাঘাট শোধনাগার। মোহরা শোধনাগার থেকে প্রতিদিন প্রায় ৯ কোটি লিটার পানি উত্তোলন করা হয়, যা নিয়ে তেমন কোনো বিরোধিতা হয়নি। তবে মধুনাঘাট শোধনাগার থেকে পানি উত্তোলন নিয়ে প্রতিবাদ হয়েছিল। ২০২০ সালে এলজিইডি এবং ওয়াসা মিলে হালদা নদী থেকে আরও ১৪ কোটি লিটার পানি উত্তোলন করে মিরসরাই শিল্পনগরে সরবরাহের একটি প্রকল্প হাতে নেয়। এ প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছিল প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকা। তবে এ প্রকল্পের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিবাদ গড়ে ওঠে। এর মূল কারণ ছিল, প্রকল্পের ইআইএ (পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন) ফলস বা ভ্রান্ত ছিল। রিপোর্টে বলা হয়েছিল, এই প্রকল্পে,র কারণে হালদার ওপর কোনো ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, এ প্রকল্পের সুপারিশ ও বাস্তবতার মধ্যে কোনো মিল ছিল না। গবেষণায় দেখা গেছে, যদি হালদা নদী থেকে ৩০% পানি উত্তোলন করা হয়, তাহলে এটি শুধুমাত্র মাছের প্রজনন ক্ষেত্র হিসেবে কার্যকারিতা হারাবে না, বরং ডলফিনের বাসস্থান এবং নদীর স্বাভাবিক প্রবাহও বাধাগ্রস্ত হবে। এ ধরনের পরিকল্পনা হালদা নদীর দীর্ঘমেয়াদি অস্তিত্বের জন্য হুমকি। এজন্য স্থানীয় জনগণ এবং পরিবেশবাদীরা এর তীব্র বিরোধিতা করেন এবং প্রকল্পটি বাতিল করতে বাধ্য করেন। হালদা নদী কেবল একটি পানির উৎস নয়; এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত সিস্টেম। পরিকল্পিতভাবে এবং পরিবেশগত প্রভাব বিবেচনা ছাড়াই পানি উত্তোলন করা হলে এটি চট্টগ্রামের পানির চাহিদা পূরণে দীর্ঘমেয়াদে অকার্যকর হয়ে পড়বে। হালদার টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করতে, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং পানির প্রয়োজনের মধ্যে সুষম ভারসাম্য বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি।

মাসুদ সিদ্দিকঃ হালদা নদী ডলফিনের বিচরণক্ষেত্র, এখন এই ডলফিন এর অবস্থা কি, ডলফিন কি আগের মতই আছে? এই পরিসংখ্যানটা একটু জানতে চাচ্ছি।

প্রফেসর কিবরিয়াঃ ২০১৭ সালের আগে হালদা নদীর ডলফিন নিয়ে তেমন আলোচনা ছিল না। তবে ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ১৮টি ডলফিন মারা যাওয়ার ঘটনা সবার নজর কেড়েছিলো। তখন থেকেই বিষয়টি গুরুত্ব পেতে শুরু করেছিলো। হালদা নদীর ডলফিন এবং এর পরিবেশ একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। যদি ডলফিন সংরক্ষণ করা না যায়, তাহলে এর প্রভাব নদীর পুরো পরিবেশে পড়বে। ডলফিন সংরক্ষণে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ শুরু হয় এবং এর মধ্যে তিনটি গণনা (সেন্সাস) পরিচালিত হয়েছে। সর্বশেষ সেন্সাস হয়েছিলো ২০২৩ সালে, যেখানে দেখা গেছে হালদা নদীতে প্রায় ১৬২টি ডলফিন রয়েছে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, বাংলাদেশের হালদা নদীতে মারা যাওয়া দুটি ডলফিনের পোস্টমর্টেমও করা হয়েছিলো । আরও সুখবর হলো, ২০২২ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে একটি ডলফিনও মারা যায়নি। যেখানে ২০১৮ সালে ডলফিনের সংখ্যা ছিল ১২৭টি আর ২০২৩ সালে তা বেড়ে ১৬২-তে পৌঁছেছে। এটি অবশ্যই একটি উৎসাহজনক অগ্রগতি। ডলফিন সংরক্ষণে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, যার ফলে সন্তোষজনক ফল পাওয়া যাচ্ছে। এ নিয়ে ইতোমধ্যে বেশ কিছু গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে, যদি কোনো ডলফিন মারা যায়, সাংবাদিকরা সহজেই বলতে পারেন এটি কততম ডলফিন। ২০১৭ সাল থেকে ডলফিন নিয়ে একটি ডাটাবেস সংরক্ষণ করা হচ্ছে, যেখানে ডলফিনের সংখ্যা, মৃত্যুর কারণ এবং অবস্থানসহ অন্যান্য তথ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আরেকটি সুসংবাদ হলো, সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ হালদা নদীর ডলফিন সংরক্ষণের জন্য একটি নির্দেশনা দিয়েছেন। আমি নিজেও চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনের নেতৃত্বে ডলফিন সংরক্ষণের কাজে যুক্ত রয়েছি। হালদা নদী এখন ডলফিন সংরক্ষণে একটি উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

মাসুদ সিদ্দিকঃ হালদা নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে কি কি কাজ হয়? যেমন ডলফিন রক্ষা বা ব্রুট স্টক রক্ষা এসবের জন্য কমিটি কি কি ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে।

মোহাম্মদ আলীঃ হালদা নদী রক্ষা কমিটি হালদার মা মাছ শিকার, ডলফিন রক্ষা, দূষণ প্রতিরোধ এবং তামাক চাষ বন্ধসহ নানা বিষয়ে কাজ করে থাকে। এই কমিটি জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়ে থাকে। এর অংশ হিসেবে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতন করতে নানা সভার আয়োজন করা হয়েছে। তাছাড়া সংবাদ সম্মেলন, মানববন্ধন এবং অন্যান্য প্রচারণামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে ডলফিন রক্ষা এবং হালদা নদী সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়েছে। কমিটি সরকারের কাছে নদীর প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্পর্কিত সমস্যাগুলো উপস্থাপন করেছে এবং হালদা নিয়ে ভাবেন বা সচেতন ব্যক্তিদের সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করছে। এছাড়াও হালদার সংকট চিহ্নিত করে সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে, যার ফলে ইতোমধ্যেই কিছু সুফল পাওয়া যাচ্ছে।

মাসুদ সিদ্দিকঃ জনাব কিবরিয়া আপনি হালদা রিভার রিসার্চ ল্যাবরেটরি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কো-অর্ডিনেটর। হালদা ব্রুট ব্যাংক বা জিন ব্যাংক এ জাতীয় কিছু করার চিন্তা ভাবনা কি হচ্ছে।

প্রফেসর কিবরিয়াঃ বাংলাদেশের প্রথম একক নদীভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান হালদা রিভার রিসার্চ ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য নিয়ে। মূল উদ্দেশ্য ছিল নদীমাতৃক বাংলাদেশকে পরিবেশগতভাবে সাসটেইন করা। এ উদ্দেশ্যে নদীর সংরক্ষণ অপরিহার্য, এবং এটি করার জন্য প্রয়োজন নদীভিত্তিক জনশক্তি, নদীর পুনরুজ্জীবন , এবং জনগণের মধ্যে নদীর প্রতি দায়িত্ববোধ জাগ্রত করা। এই লক্ষ্য অর্জনে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাই ভবিষ্যতে বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলে কাজ করবে এবং তাদের মাধ্যমেই সংরক্ষণের বিষয়টি প্রচার ও বাস্তবায়ন করতে সুবিধা হবে। এ কারণেই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে রিভার রিসার্চ ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিলো। তবে, এ উদ্যোগের কিছু সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। প্রথমত, ইকুইপমেন্ট বা সরঞ্জামের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। দ্বিতীয়ত, বিশেষজ্ঞ জনবলের অভাব একটি বড় চ্যালেঞ্জ। তবুও, এই সীমাবদ্ধতাগুলো কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা চলছে। উদাহরণস্বরূপ, রুই, কাতলা, মৃগেল, খালিঘোষা, ডলফিন মাষ্টার এই পাঁচটা মাছের সিকোয়েন্সিং করা হয়েছে। এ কাজগুলো ভেটেরিনারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যৌথভাবে এবং অস্ট্রেলিয়া ও চীনের সহযোগিতায় সম্পন্ন হয়েছে। আপনার উল্লেখিত প্রশ্ন হালদা ব্রুট ব্যাংক বা জিন ব্যাংক প্রতিষ্ঠার বিষয় একটি চমৎকার ধারণা। এটি চিন্তাভাবনার মধ্যে রয়েছে, তবে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে তা এখনো বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। তবুও, এ বিষয় নিয়ে পরিকল্পনা এগিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখনো গবেষণাবান্ধব পরিবেশ গড়ে তুলতে পুরোপুরি সক্ষম হয়নি। অনেক ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত আর্থিক সহায়তায় এই গবেষণা পরিচালিত হচ্ছে, যা দীর্ঘমেয়াদে টিকিয়ে রাখা চ্যালেঞ্জিং। যাইহোক, এ ধরনের গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে হালদা রিভার রিসার্চ ল্যাবরেটরি একটি দৃঢ় অবস্থান তৈরি করেছে এবং ভবিষ্যতে আরও বড় পরিসরে কাজ করার পরিকল্পনা রয়েছে।

মাসুদ সিদ্দিকঃ হালদার উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব কতটুকু।

মোহাম্মদ আলীঃ গত ১৫ বছর ধরে এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে নদীতে অতিরিক্ত লবণাক্ত পানি প্রবেশ করছে।যার কারণে মা মাছের উপর এর প্রভাব পড়ছে, পাশাপাশি কাপ্তাই বাঁধ বা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কারণে শুষ্ক মৌসুমে পানি কমে যায়। তখন গেট বন্ধ থাকায় কর্ণফুলী ও হালদা নদীর উপরিভাগে পানি জমে থাকে। এই পরিস্থিতির ফলে চট্টগ্রাম শহরেও ওয়াসা লবণাক্ত পানি সরবরাহ করছে। জলবায়ু পরিবর্তনের এই প্রভাব হালদা নদীতেও পড়ছে, যার কারণে বোরো মৌসুমে ধানের চাষও ব্যাহত হচ্ছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

মাসুদ সিদ্দিকঃ হালদার ব্রুট স্টক বা সামগ্রিকভাবে হালদা নদী রক্ষার জন্য কি কি সুপারিশ করবেন।

প্রফেসর কিবরিয়াঃ হালদাতে স্যালাইনিটি বেড়ে গেলে, বিশেষ করে অমাবস্যা ও পূর্ণিমার সময় জোয়ারের কারণে, মা মাছ ডিম ছাড়ে না। ডিম না ছাড়ার কারণে তারা ব্রিডিং গ্রাউন্ডের দিকে না গিয়ে উপরের দিকে, অর্থাৎ আপস্ট্রিমে চলে যায়। আপস্ট্রিমে চলে গেলে মাছগুলো মৎস্য শিকারিদের হাতে ধরা পড়ে। আবার অনেক সময় চাষিরা বুঝতে পারেন না যে নদীতে স্যালাইন পানি প্রবেশ করেছে। যখন তারা পোনা পরিস্ফুটনের কাজ করেন, তখন দেখা যায় সব পোনা মারা গেছে। এমন অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে। সরকার যদি হালদা সংরক্ষণের জন্য কার্যকর প্রকল্প গ্রহণ না করে, তাহলে এই নদী রক্ষা সম্ভব হবে না। প্রায় এক বছর আগে একটি প্রকল্প নেওয়া হয়েছিল, তবে তা নিয়ে হালদা সংশ্লিষ্ট কারো সঙ্গে কোনো আলোচনা করা হয়নি। এই প্রকল্প ঢাকায় বসে পরিকল্পনা করা হয় এবং হালদার বর্তমান সমস্যাগুলোর সঙ্গে প্রকল্পের কোনো মিল নেই। এটি রাজনৈতিক নেতাদের ব্যক্তিগত প্রকল্পের মতোই ছিল এবং হালদা বান্ধব প্রকল্প ছিল না। এতে টাকা খরচ হবে, কিন্তু হালদার কোনো উপকার হবে না। বর্তমান সমস্যাগুলো মাথায় রেখে প্রকল্পটি যদি রিভাইজ করা না হয়, তাহলে হালদার কোনো উপকার হবে না। দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন প্রোগ্রামে এ বিষয়ে কথা বলা হচ্ছে। প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে যে প্রকল্পটি রিভাইজ করা হবে, তবে এখনো পর্যন্ত এ নিয়ে কোনো ওয়ার্কশপ বা সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়নি। তাই আজকে nDicia-এর এই টকশোর মাধ্যমে আমার সুপারিশ নদীর পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের ওপর গবেষণা ও মাছের ব্রুট স্টক সংরক্ষণে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার। হালদা নদীর নির্দিষ্ট কিছু অংশকে ব্রুট স্টক রক্ষার জন্য সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা করা যেতে পারে। সেখানে মাছ ধরা, নৌ চলাচল এবং অন্যান্য ক্ষতিকারক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করা। হালদা সম্পৃক্ত প্রকল্প গুলো ঢাকায় বসে পরিকল্পনা না করে হালদা নদী রক্ষা কমিটির সাথে আলোচনা করে যেনো প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ৪৬ কোটি টাকার এই প্রকল্পটি যদি হালদার সমস্যার সমাধানকে প্রাধান্য দিয়ে রিভাইজ করা হয়, তাহলে হালদা ও হালদা পাড়ের জনগণ উপকৃত হবে।

মাসুদ সিদ্দিকঃ আপনাদের দুজনকে এবং সম্মানিত দর্শকশ্রোতাদেরকেও ধন্যবাদ।