সাম্প্রতিক জলবায়ু সম্মেলন (COP-29)-বাংলাদেশের হালখাতা ও অর্জন বিষয়ক আলোচনা

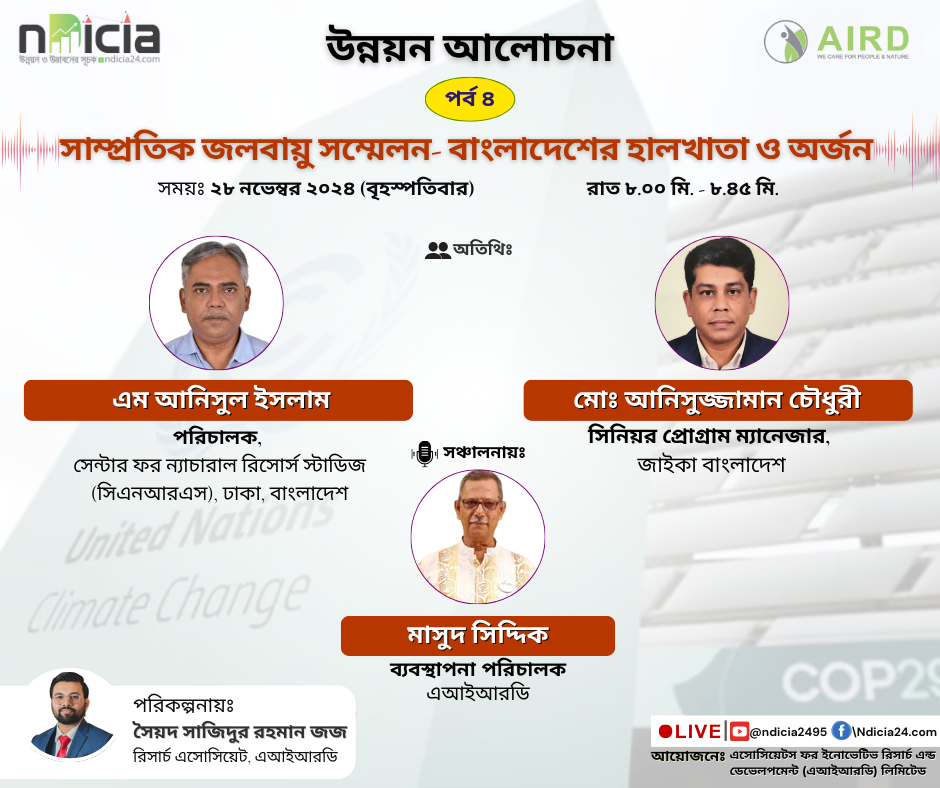

এসোসিয়েটস ফর ইনোভেটিভ রিসার্চ এন্ড ডেভলপমেন্ট (এআইআরডি) লিঃ মূলত একটি গবেষণাধর্মী ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে গবেষণামূলক কাজ করে থাকে। এআইআরডি-এর একটি ওয়েভ পোর্টাল হচ্ছে এনডিসিয়া (nDicia) যার উদ্যোগে উন্নয়ন আলোচনা শীর্ষক এই আলাপচারিতার (টকশো) আয়োজন করা হয়েছে। আজকের আলোচ্য বিষয়ঃ সাম্প্রতিক জলবায়ু সম্মেলন- বাংলাদেশের হালখাতা ও অর্জন। আলোচনায় অতিথি হিসেবে যুক্ত ছিলেন জনাব এম. আনিসুল ইসলাম পরিচালক, সেন্টার ফর ন্যাচারাল রিসোর্স স্টাডিজ (সিএনআরএস) এবং জনাব মো.আনিসুজ্জামান চৌধুরী, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানাজার, জাইকা বাংলাদেশ। আলাপচারিতার সঞ্চালনায় ছিলেন জনাব মাসুদ সিদ্দিক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এসোসিয়েটস ফর ইনোভেটিভ রিসার্চ এন্ড ডেভলপমেন্ট (এআইআরডি) লিঃ। অনুষ্টানটি nDicia-এর ইউটিউব এবং ফেসবুকে সরাসরি সম্প্রচারিত হয়েছিলো ২৮/১১/২০২৪ তারিখ রাত ৮ টা থেকে ৯টা।

মাসুদ সিদ্দিকঃ এবারের জলবায়ু সম্মেলনের প্রতিপাদ্য ছিল “Investing in a Livable Planet for All অর্থ্যাৎ সকলের বাসযোগ্য পৃথিবীর জন্য বিনিয়োগ” – এ বিষয়ে কিছু জানতে চাই।

এম.আনিসুল ইসলামঃ বিভিন্ন কারণে বর্তমান বিশ্বকে বসবাসের অনুপোযোগী করে ফেলা হচ্ছে। আপনারা হয়তো অবগত আছেন যে পাকিস্তানের লাহোর, ভারতের দিল্লি এবং বাংলাদেশের ঢাকার বায়ু দূষণ চরম পর্যায়ে গেছে। বায়ু দূষণ এবং বসবাসের অনুপোযোগী শহরের তালিকায় এই তিনটা শহর প্রথমেই আছে। এটা একটা গ্লোবাল ফেনোমেনোন। বৈশ্বিক উষ্ণায়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য বিভিন্ন কারণ থাকলেও, বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশগুলো এই সমস্যার জন্য সরাসরি দায়ী নয়। কারণ, গ্লোবাল ইমিশন বা কার্বন নিঃসরণের দিক থেকে তারা অনেক পিছিয়ে রয়েছে। তবে এর পরেও, জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবগুলো সবচেয়ে বেশি ভোগ করতে হচ্ছে গ্লোবাল সাউথের দেশগুলোকে। এদিকে, গ্লোবাল নর্থ বা উন্নত দেশগুলোকে এই পরিস্থিতির জন্য অনেকাংশে দায়ী করা হয়, কারণ তাদের দীর্ঘমেয়াদি শিল্পায়ন ও অতিরিক্ত কার্বন নিঃসরণ জলবায়ু সংকট ত্বরান্বিত করেছে। ফলে, গ্লোবাল নর্থ এবং সাউথের মধ্যে দায়িত্ব ও ভোগান্তি নিয়ে বিতর্ক ক্রমেই তীব্র হচ্ছে। গ্লোবাল নর্থ মূলত এই সমস্যার জন্য দায়ী হলেও, ভুক্তভোগী হিসেবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে গ্লোবাল সাউথ। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য সমন্বিত বিনিয়োগ জরুরি। বিশেষ করে, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, কার্বন নিঃসরণ কমানো এবং সবুজ প্রযুক্তির সম্প্রসারণে বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব প্রয়োজন। ধনী ও দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে ন্যায়সংগত অর্থায়ন ও প্রযুক্তি ভাগাভাগি ছাড়া জলবায়ু সংকট নিরসন অসম্ভব। সঠিক পরিকল্পনা, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি দায়বদ্ধতা নিয়েই এগিয়ে যেতে হবে। এই বিবেচনায় এবারের জলবায়ু সম্মেলনের প্রতিপাদ্য নির্বাচন করা হয়েছে।

মাসুদ সিদ্দিকঃ তাপমাত্রা কমানোর জন্য গ্রিনিং বা সবুজ বনায়ন গড়া এটাই কি এতই জরুরী নাকি কার্বন নিঃসরণ কমানোর জন্য আরো স্মার্ট জ্বালানী ব্যবহার করা উচিত?

মো.আনিসুজ্জামান চৌধুরীঃ বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি, বিশেষ করে ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক, এবং রাজনৈতিক দিক থেকে বিবেচনা করলে দেখা যায় যে কিছু উন্নত দেশের সাথে সমানভাবে প্রতিযোগিতা বা আলোচনা করা আমাদের পক্ষে কঠিন। উন্নত দেশগুলো যেভাবে উচ্চতর অর্থনৈতিক ক্ষমতা এবং জ্বালানী ব্যবসার উপর নির্ভরশীল, সেই পরিস্থিতিতে তাদের সাথে আমাদের আলোচনা বা দরকষাকষির অবস্থান নির্ধারণ করাটা চ্যালেঞ্জিং। আমাদের নিগোসয়েশনের মূল পয়েন্ট কী হতে পারে? তাদের মতামতের বাইরে গিয়ে কথা বলাও সহজ নয়, আমাদের সক্ষমতার একটি সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কারণ বাংলাদেশের মতো ভৌগোলিকভাবে সংবেদনশীল ও অর্থনৈতিকভাবে সীমিত দেশের জন্য তাপমাত্রা কমানো এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা করা বেশ চ্যালেঞ্জিং। উন্নত দেশগুলোকে তাদের প্রতিশ্রুতি যেমন: কার্বন নিঃসরণ কমানো এবং জলবায়ু অর্থায়ন পূরণে চাপ প্রয়োগ করা বেশ দূরহ কাজ। জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য অর্থনৈতিক সহায়তাকে দান নয়, অধিকার হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। স্থানীয় পর্যায়ে জলবায়ু অভিযোজনের প্রকল্প বাড়ানো এবং তা বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক সমর্থন নিশ্চিত করাটাও জরুরী।

এছাড়া, কার্বন নিঃসরণ কমানোর পাশাপাশি প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় আমাদের নিজেদের পরিকল্পনাও আরও কার্যকর করতে হবে।

এম.আনিসুল ইসলামঃ কানকুন চুক্তির আওতায় উন্নত দেশগুলো প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ১০০ বিলিয়ন ডলার বার্ষিক জলবায়ু অর্থায়নের। এর জন্য গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড (GCF) তৈরি করা হয়েছিল। তবে এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। ১১ বছর পরেও দেখা যাচ্ছে, এই অর্থের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলো পেয়েছে। গত বছরে উন্নত দেশগুলো ১১৬ বিলিয়ন ডলার দেওয়ার কথা বললেও অক্সফামের মতে, প্রকৃতপক্ষে ১০০ বিলিয়ন ডলারও পূর্ণ হয়নি। এর বদলে এই অর্থের বড় অংশ সিরিয়া যুদ্ধ বা ইউরোপের শরণার্থী সংকটের মতো বিষয়গুলিতে ব্যয় হয়েছে। বাংলাদেশে ক্লাইমেট ফান্ডের অর্থায়ন সরাসরি সরকারের হাতে না এসে বিভিন্ন এজেন্সির মাধ্যমে আসে যার প্রায় নব্বই ভাগ ঋণ এবং মাত্র দশ ভাগ অনুদান হিসেবে পাওয়া যায়। এই ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে কঠিন শর্ত মেনে চলতে হয়, যা দেশের জন্য আরেকটি চাপ হয়ে দাঁড়ায়। তাপমাত্রা কমানোর জন্য সবুজ বনায়ন এবং স্মার্ট জ্বালানীর ব্যবহার উভয়ই জরুরি। তবে বাংলাদেশের মতো দেশগুলোর জন্য আন্তর্জাতিক সহায়তা নিশ্চিত করা এবং স্থানীয় সক্ষমতা বাড়ানো অত্যন্ত প্রয়োজন। উন্নত দেশগুলোর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন না হলে আমাদের মতো দেশগুলোর অবস্থান আরও সংকটাপন্ন হবে।

মাসুদ সিদ্দিকঃ এইযে, সরকারি এবং বেসরকারী প্রতিনিধি প্রতি বছর সম্মেলনে যচ্ছেন তারা কেন নিগোশিয়েট করতে পারছেনা? এটা কি উন্নত বিশ্বের বিরুদ্ধে না যাওয়া বা পররাষ্ট্রনীতির কারণে?

এম.আনিসুল ইসলামঃ আমাদের সক্ষমতাই নেই উন্নত বিশ্বের সাথে নিগোশিয়েট করার। আমার দ্বারা ইনফরমালি বিভিন্ন জায়গায় বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশ এজ কান্ট্রি কখনোই যদি এই সম্মেলনে না যায়, তাতে কিছুই আসে যায় না। কারণ ডিসিশান হ্যাজ বিন টেইকেন বাই G-20। বাংলাদেশ গেলেও যে সিদ্ধান্ত হবে না গেলেও একই সিদ্ধান্ত হবে। উই হ্যাভ বিন ট্রাইং আওয়ার লেবেল বেস্ট। নরমালি যেকোনো COP-এ একটা ড্রাফট টেক্সট পাবলিশ হয়। ব্যাসিক্যালি এই COP-এ কোনো সিদ্ধান্তই হয়নি। এসব থেকে বাংলাদেশের কোনো অর্জন নেই, কোনো প্রগ্রেস নেই।

মাসুদ সিদ্দিকঃ COP-29 এর একটা কমিটমেন্ট ছিলো যে, গ্রিন এনার্জি জোন বা করিডোর তৈরী করা হবে?

মো.আনিসুজ্জামান চৌধুরীঃ COP-29 নিয়ে আলোচনায় একটি বিষয় স্পষ্ট, প্রতিটি সম্মেলনে ভিন্ন ভিন্ন মূল কৌশল এবং লক্ষ্য থাকে। অর্থ্যাৎ এ ধরনের একেকটা COP-এ একেক ধরনের কি-ওয়ার্ড আসে। শোনা যাচ্ছিলো COP-29-কে “ফাইন্যান্সিং COP” হিসেবে ধরা হচ্ছে, অর্থাৎ এই COP-এ ফাইন্যান্সিং ম্যাকানিজমের দ্বারপ্রান্তে যাওয়া হবে এবং ভালো একটা ফল আসবে। যেখানে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় অর্থায়নের কার্যকর ব্যবস্থা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হতে পারে। পাশাপাশি, “গ্রিন এনার্জি জোন” তৈরির পরিকল্পনাও আলোচনায় রয়েছে। তবে এটি নির্দিষ্ট কয়েকটি দেশ, মহাদেশ নাকি সমুদ্র এলাকা (উপসাগর, সাগর, মহাসাগর) নিয়ে হবে, তা জানতে আরো সময় প্রয়োজন।

মাসুদ সিদ্দিকঃ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এর জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যু নিয়ে নেতিবাচক মনোভাব আগামীতে সবুজ বিশ্বের জন্য সংহতি গড়ায় কতটুকু প্রভাব ফেলবে?

এম.আনিসুল ইসলামঃ ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুতে তাঁর মনোভাব মিশ্র ছিল। যদিও ফাইনান্সিয়াল ফান্ডিং নিয়ে তিনি কিছুটা কঠোর অবস্থান নিয়েছিলেন এবং ঝামেলার সৃষ্টি করেছিলেন, তবুও গ্লোবাল তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে রাখার লক্ষ্যে তাঁর সরাসরি আপত্তি ছিল না। ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট পদে বিজয়ী হওয়ার পর অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, প্যারিস এগ্রিমেন্টের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হতে পারে। তবে মার্কিন প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিলো যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সরাসরি এগ্রিমেন্টের বিরুদ্ধে অবস্থান নেবেন না। যদিও অর্থায়নের বিষয়ে তাঁর কৌশলগত পরিবর্তন বৈশ্বিক পরিবেশগত সংহতিতে কিছুটা প্রভাব ফেলতে পারে, তবে এগ্রিমেন্ট বাস্তবায়নের মূল লক্ষ্য রক্ষায় তাঁর অবস্থান পুরোপুরি বিরোধী নয়। এ কারণে বলা যায়, ডোনাল্ড ট্রাম্পের মনোভাব কিছুটা চ্যালেঞ্জ তৈরি করলেও তা সবুজ বিশ্বের জন্য সংহতি গঠনে স্থায়ী বাধা হয়ে দাঁড়াবেনা।

মো.আনিসুজ্জামান চৌধুরীঃ ইউএসএ গভমেন্টের ক্লাইমেট চেঞ্জ (জলবায়ু পরিবর্তন) এর জন্য যে এজেন্ডা, তারা কিন্তু এটা সাপোর্ট করে। COP-এর ডিসিশন বা প্যারিস এগ্রিমেন্ট যাই বলেন ইউএসএ গভমেন্ট এটা সাপোর্ট করে বলেই পরবর্তী কার্য্যক্রম শুরু হয়। মি. ট্রাম্প হয়তো ব্যক্তিগতভাবে অনেক কথা বলেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের যে এক্সিকিউশান বা ইম্লিমেন্টেশান এখনো অনেক বেশি পজেটিভ সাইডে আছে। সরকারি নীতি ও বাস্তবায়ন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ইতিবাচক। জলবায়ু সংক্রান্ত COP-29 সহ অন্যান্য সম্মেলনে ইউএসএ জলবায়ু অভিযোজন, কার্বন নিঃসরণ কমানো, এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে।

মাসুদ সিদ্দিকঃ ক্লাইমেট চেঞ্জ ইস্যুতে বাংলাদেশ সপ্তম অবস্থানে আছে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিপর্যয়ের দেশ হিসেবে বাংলাদেশ উন্নত বিশ্বের সহায়তা ছাড়া নিজ উদ্যোগে কতটুকু মোকাবিলা করতে পারবে? এক্ষেত্রে সরকারের নীতি নির্ধারনী ভূমিকা কি হবে ।

মো.আনিসুজ্জামান চৌধুরীঃ উল্লেখযোগ্য একটি উদ্যোগ হলো বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০, যেখানে ৮০টি প্রোগ্রাম এবং ৩৯ বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগের কথা বলা হয়েছে। তবে এটি এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। এ ধরনের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য মাল্টি-এজেন্সি, মাল্টি-মিনিস্ট্রি, এবং জিও/এনজিও সমন্বয়ে কাজ করার একটি কার্যকর কাঠামো প্রয়োজন। এই স্কোপ তৈরি করতে এখনো অনেক কাজ বাকি। ন্যাশনাল প্ল্যান অনুযায়ী বিভিন্ন প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করতে গেলে ৩০-৪০ বিলিয়ন ডলারের প্রয়োজন হতে পারে। প্রশ্ন হলো, বাংলাদেশ এত বড় আকারের অর্থায়নের জন্য প্রস্তুত কিনা। অনেক ধরনের ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রকল্প রয়েছে, যেমন উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ। প্রকৌশলীরা প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে আধুনিক ডিজাইন তৈরি করলেও, উচ্চ খরচের কারণে এসব প্রস্তাব প্ল্যানিং কমিশন (পরিকল্পনা মন্ত্রনালয়) থেকে বাদ পড়ে। অথচ জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় মানসিকতা এবং মোমেন্টাম (গতি সঞ্চার) এখনো পুরোপুরি গড়ে ওঠেনি। জাতীয় বাজেটের একটি বড় অংশ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, জাপান প্রথমে ২১% বাজেট দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বিনিয়োগ করত, যা বর্তমানে কমে ৭%-এ এসেছে। তাদের এ পর্যায়েেএখন আর অত বেশি বিনিয়োগের প্রয়োজন হয় না। একটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো, জনগণকে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি সঠিকভাবে বোঝানো। তা একজন জেলে হোক বা সচিবালয়ের কর্মকর্তা, সকলকেই সচেতন হতে হবে। সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস কেন এত ঘন ঘন এবং তীব্র আকারে হচ্ছে এই জ্ঞান সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিতে হবে। বিশেষ করে শিশুদের মননে বিষয়টি ধীরে ধীরে তুলে ধরতে হবে। এছাড়া সময়ের সাথে সাথে নীতিমালা আপডেট (উন্নত) করা জরুরি। পরিস্থিতির পরিবর্তন অনুযায়ী দক্ষ কর্মশক্তি গড়ে তোলার পাশাপাশি, আন্তর্জাতিক সংস্থার ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা থেকে বের হয়ে আসা প্রয়োজন। কারণ বাংলাদেশের নিজেদের দক্ষতাই ভবিষ্যৎ টেকসই উন্নয়নের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

মাসুদ সিদ্দিকঃ জলবায়ু পরিবর্তন জনিত আঘাত মোকাবেলায় সরকার, দাতা সংস্থা ও বেসরকারী সংস্থার উদ্যোগের সমন্বয় কতটুকু জরুরী?

এম.আনিসুল ইসলামঃ এটা বাংলাদেশের একটি দীর্ঘদিনের সমস্যা যে, আমরা খুব বেশি সেক্টর ফোকাস করি। জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় করা একটি বড় ইস্যু। তবে, আমরা এতে তেমন সফল হতে পারিনি। এর কারণ হলো, আমরা সব সময় আমাদের নিজ নিজ সেক্টরের দিকেই বেশি মনোযোগী। জলবায়ু পরিবর্তন সাধারণত মাল্টি-সেক্টরাল একটা ইস্যু। যখনই আমরা কোনো নির্দিষ্ট প্রকল্পের উন্নয়ন পর্যায়ে যাই, তখন কেন্দ্রীয় সমন্বয় নিয়ে কথা বলতে গেলে দাতা সংস্থাগুলো বলে যে এটি সম্ভব নয়, কারণ আপনার সেক্টর সমন্বয় ঠিকভাবে হবেনা। এটি শুধুমাত্র সরকারের কঠোর পদক্ষেপেই সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ, পানি উন্নয়ন বোর্ড তাদের কাজকে প্রাধান্য দিয়ে ফোকাস করতে চাইবে, ঠিক তেমনি অন্য বিভাগ যেমন ওয়ারপো-ওতাদের কাজকে অগ্রাধিকার দিতে চাইবে। এ ধরনের সমস্যা সমাধানে শক্তিশালী সমন্বয় প্রক্রিয়া এবং সবার অংশগ্রহণ জরুরি।

মাসুদ সিদ্দিকঃ এবারে nDicia-এর এই উদ্যোগ সম্পর্কে দুজনের মতামত একটু তুলে ধরুন।

এম.আনিসুল ইসলামঃ দিজ ইজ ফ্যান্টাস্টিক, ইনিশিয়েটিভ এন্ড আই এপ্রিশিয়েট। এনডিসিয়ার এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। এই আয়োজনের মাধ্যমে মানুষ জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব নিয়ে জানার, দেখার এবং বোঝার সুযোগ পেল। এটি নিঃসন্দেহে একটি ফ্যান্টাস্টিক উদ্যোগ, যা অত্যন্ত প্রশংসার যোগ্য। এ ধরনের উদ্যোগ সচেতনতা বৃদ্ধি এবং দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। এনডিসিয়াকে এমন চমৎকার আয়োজনের জন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা।

মো.আনিসুজ্জামান চৌধুরীঃ উদ্যোগ সম্পর্কে বলবো, এটা একটা প্রগতিশীল ভাবনা, সবার বলার, আলোচনা করার একটা উন্মুক্ত প্লাটফর্ম। আলাপ আলোচনার মাধ্যমে নিজেরা কিছু শেয়ার করা এবং জানার ও একটা বিশাল সুযোগ। এই আলোচনার প্লাটফর্ম অনেক আলোচনার দুয়ার খুলে দিবে, এবং যারা প্রফেশনাল আছেন তারা এখানে নিজেদেরকে বক্স-এর বাইরে এসে কথা বলার সুযোগ পান। এক কথায় অসাধারণ উদ্যোগ।

মাসুদ সিদ্দিকঃ মূলকথা, জলবায়ু পরিবর্তন একটি বৈশ্বিক সমস্যা, আর বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল ও ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোতে এর প্রভাব অত্যন্ত গভীর। আশাবাদী এই আয়োজন জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুতে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তার অবদান তুলে ধরতে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম তৈরি করবে। আপনাদের দুজনকে এবং সম্মানিত দর্শক-শ্রোতাগণকে ধন্যবাদ ।