জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবঃ নারী ও শিশুর ঝুকি এবং করণীয়

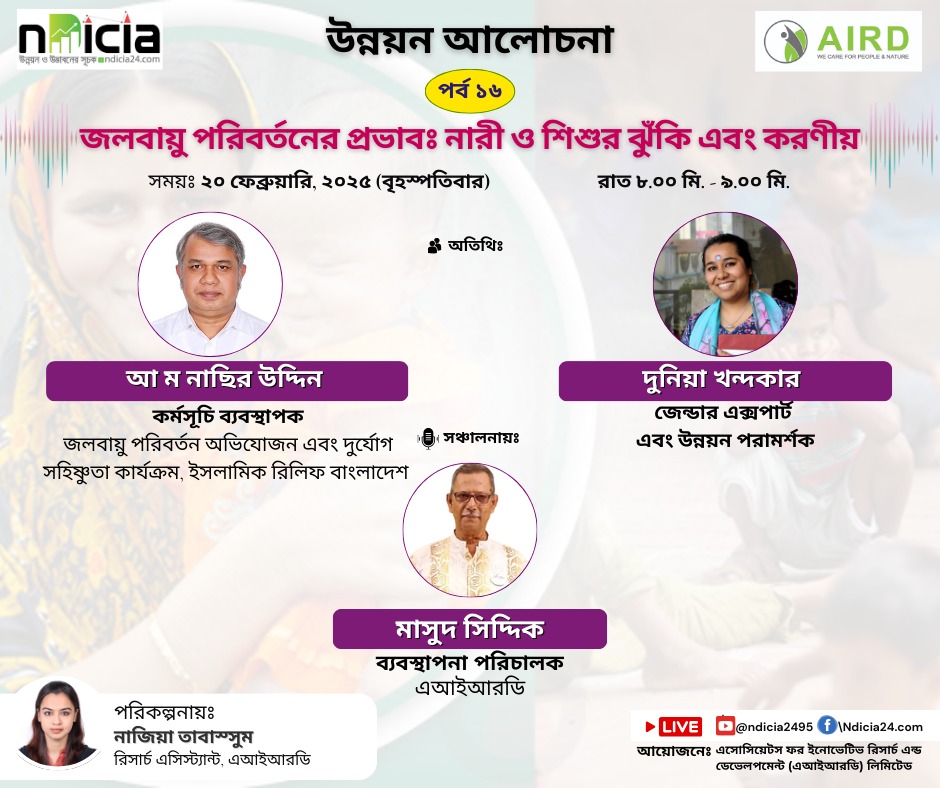

এসোসিয়েটস ফর ইনোভেটিভ রিসার্চ অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট (AIRD)লিমিটেড একটি গবেষণাধর্মী ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠান, যা বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে যৌথভাবে গবেষণামূলক কাজ পরিচালনা করে। প্রতিষ্ঠানটির একটি ওয়েব পোর্টাল হলো nDicia (এনডিসিয়া), এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আমরা ‘উন্নয়ন আলোচনা’ শীর্ষক আলাপচারিতার (টকশো) আয়োজন করে থাকি। আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে নলেজ ডকুমেন্টেশন। আমাদের আলোচনার ট্রান্সক্রিপ্ট nDicia-এর ওয়েব পোর্টালে থাকবে এবং সম্পূর্ণ আলোচনাটি nDicia-এর Youtube চ্যানেলে থাকবে। ভবিষ্যতে, এই আলোচনাগুলোকে সম্পাদনা করে একটি বই আকারে প্রকাশ করা হবে। আজকের আলোচ্য বিষয়ঃ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবঃ নারী ও শিশুর ঝুকি এবং করণীয়। আলোচনায় অতিথি হিসেবে যুক্ত ছিলেন জনাব আ ম নাছির উদ্দিন, কর্মসূচী ব্যবস্থাপক, জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন এবং দুর্যোগ সহিষ্ণুতা কার্যক্রম, ইসলামিক রিলিফ বাংলাদেশ এবং জনাব দুনিয়া খন্দকার, জেন্ডার এক্সপার্ট ও উন্নয়ন পরামর্শক। আলাপচারিতার সঞ্চালনায় ছিলেন জনাব মাসুদ সিদ্দিক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসোসিয়েটস ফর ইনোভেটিভ রিসার্চ এন্ড ডেভলপমেন্ট (এআইআরডি) লিঃ। অনুষ্ঠানটি nDicia-এর ইউটিউব এবং ফেসবুকে সরাসরি সম্প্রচারিত হয়েছিলো ২০/০২/২০২৫ তারিখ রাত ০৮:০০ টা থেকে ৯.০০ মিনিট।

মাসুদ সিদ্দিকঃ জলবায়ু পরিবর্তন একটি বৈশ্বিক সমস্যা, যেখানে বাংলাদেশ অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে একটি। এর মধ্যে বাংলাদেশের নারী ও শিশুদের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব অত্যন্ত বেশি। নারী ও শিশুদের দৈনন্দিন জীবনে জলবায়ু পরিবর্তন কীভাবে প্রভাব ফেলছে?

নাছির উদ্দিনঃ যদি বলা হয়, জলবায়ু পরিবর্তন নারী ও শিশুদের জীবনে কীভাবে প্রভাব ফেলছে, তাহলে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সব দলিলপত্রেই বলা হয়েছে যে, পুরুষদের তুলনায় নারী ও শিশুরা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এটি তাদের আর্থসামাজিক অবস্থানের কারণে ঘটে। যেমন, বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল, যেখানে ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, এবং লবণাক্ততার সমস্যা রয়েছে, নারীরা এসবের প্রভাব বেশি অনুভব করেন। যখন ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে, পুরুষেরা বেশিরভাগ সময় বাইরে থাকেন, যার ফলে নারীরা একা থেকে পরিবার ও শিশুদের দেখাশোনা করেন, যা তাদেরকে আরও বিপদগ্রস্ত করে তোলে। লবণাক্ততা ও পানি সংকটও তাদের জন্য বড় দুর্ভোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, খুলনায় নারীরা পানি সংগ্রহ করতে গিয়ে অনেক সময় শারীরিক এবং সামাজিক নিগ্রহের শিকার হন। এছাড়া, চিংড়ি ঘেরের মতো কাজের পরিবেশে নারীরা মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকির মধ্যে থাকেন।

দুনিয়া খন্দকারঃ ইম্প্যাক্ট এডুকেশন, হেল্প অ্যান্ড অপরচুনিটি অফ ওয়ার্ক এই তিনটি বিষয় নিয়ে আমি এআইআরডির পক্ষ থেকে একটি গবেষণায় অংশগ্রহণ করেছিলাম, যা আমাকে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার এবং সাতক্ষীরা উপকূলীয় অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব গভীরভাবে বুঝতে সাহায্য করেছে। উপকূলীয় এলাকায় নারীরা নানা কাজে যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করে। এক নারীর গ্রুপকে জিজ্ঞেস করলে তারা বলেছিল, “আমরা মাছ ধরার চেষ্টা করি, কাঁকড়া চাষের চেষ্টা করি।” তবে তারা বলেছিলেন, “আমরা নদীতে গিয়ে হাত দিয়ে জাল টেনে মাছ ধরার চেষ্টা করি। সকালে বেরিয়ে দুপুর তিনটা পর্যন্ত লবণাক্ত পানিতে দাঁড়িয়ে মাছ ধরতে হয়। আগে অনেক মাছ পাওয়া যেত, কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এখন আর আগের মতো মাছ পাওয়া যায় না। তবুও আমাদের কাজটা করতে হয়।” এই কাজটি তাদের স্বাস্থ্যের ওপর স্থায়ী ক্ষতির কারণ হচ্ছে। লবণাক্ত পানির কারণে প্রজনন স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা, ইউটেরাসসহ অন্যান্য জটিলতা দেখা দিচ্ছে। এছাড়া, পানির অভাবের কারণে পানিবাহিত রোগ এবং ডিহাইড্রেশন হচ্ছে, যার লক্ষণ শিশুদের শরীরে স্পষ্ট। ত্বকের রোগও বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, যেখানে লবণাক্ত পানি শিশু, নারী, পুরুষ সবার ত্বক ক্ষতিগ্রস্ত করছে। শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্যাও রয়েছে। সরকারি স্কুলের অভাব এবং শিক্ষকের সংকট রয়েছে, যার কারণে শিশুদের নিরাপত্তা এবং শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। জীবিকার সুযোগ সীমিত, এবং যদি সরকার ও উন্নয়ন সংস্থাগুলি গ্রিন ইকোনমির উপযুক্ত পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করে, তবে এটি সহায়ক হতে পারে।

মাসুদ সিদ্দিকঃ উত্তর পূর্বাঞ্চলের পরিস্থিতিটা বুঝতে চাইছি।

নাছির উদ্দিনঃ উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিচ্ছিন্নতা ও জলাবদ্ধতা বিশেষত নারী ও শিশুদের জন্য বড় সমস্যা তৈরি করছে। এর ফলে তারা শিক্ষা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম এবং দৈনন্দিন জীবনের অংশ হতে পারে না, যা তাদের সামাজিক অবস্থানকে আরও দুর্বল করে তোলে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বৃষ্টিপাতের অনিয়মিত ধরণ, নদীগুলোর ভরাট হওয়া এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক কারণ এই সংকটকে আরও তীব্র করছে। বাল্যবিবাহের কারণে মেয়েরা প্রজনন স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পড়ছে, যা অল্প বয়সে সন্তান জন্মদানের ফলে আরও গুরুতর হয়ে উঠছে। তবে, এই সমস্যা নিয়ে সমাজে যথেষ্ট আলোচনা বা কার্যকর উদ্যোগ দেখা যায় না।

মাসুদ সিদ্দিকঃ শিশু ও নারীর মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব রয়েছে, এটি দীর্ঘমেয়াদে কী ধরণের প্রভাব ফেলে?

দুনিয়া খন্দকারঃ মানসিক সমস্যা প্রকট হয়ে দাঁড়িয়েছে, বিশেষ করে যখন মানুষের চলাচলের স্বাধীনতা সীমিত হয়ে যায় এবং তথ্যের প্রবাহ কমে আসে। এটি দীর্ঘমেয়াদে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে। শিশুদের ক্ষেত্রে, দুর্যোগের সময় তারা মানসিকভাবে অত্যন্ত চাপের মধ্যে থাকে, কিন্তু তাদের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে তেমন কোনো সচেতনতা নেই। শিশুদের শেখানো জরুরি কীভাবে তারা মানসিক চাপ সহ্য করবে, ভয় বা উদ্বেগের সময় কার সঙ্গে কথা বলবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, এটি আমাদের অগ্রাধিকার তালিকায় থাকে না। উপকূলীয় এলাকার শিশুদের মধ্যে লবণাক্ত পানির কারণে বুদ্ধিপ্রতিবন্ধিতার হার বেড়ে যায়, এবং মানসিক চিকিৎসার অভাবে তারা শ্রবণ বা বোধশক্তি হারিয়ে ফেলে। নারীদের ক্ষেত্রেও একই ধরণের মানসিক চাপ থাকে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও আর্থিক অনিশ্চয়তার কারণে তারা মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। ছোট ঘরে পরিবারসহ বাস করার কারণে দাম্পত্য সম্পর্কেও নানা সমস্যা তৈরি হয়, এবং তারা অনেক সময় মানসিক ও শারীরিক সহিংসতার শিকার হন, যা তাদের আরও দুর্বল করে তোলে।

মাসুদ সিদ্দিকঃ এই বিষয়গুলো আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের আলোচনা মূলত জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে নারী ও শিশুর জীবনে কীভাবে প্রভাব পড়ে, তা নিয়ে। আমরা জানি যে দুর্যোগের সময় নারী ও শিশুরা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মধ্যে থাকে। তবে, এটি কি শুধু সামাজিক বাস্তবতা, নাকি এর পেছনে কাঠামোগত কিছু সমস্যাও রয়েছে?

নাছির উদ্দিনঃ অবশ্যই কাঠামোগত সমস্যাও রয়েছে। উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কবার্তা সাধারণত সিপিপি (Cyclone Preparedness Programme) ভলেন্টিয়ারদের মাধ্যমে দেওয়া হয়। কিন্তু তাদেরও কিছু সীমাবদ্ধতা আছে তারা প্রধান সড়ক ছাড়া অন্যত্র যেতে পারে না, কারণ তাদের দায়িত্বে থাকা এলাকাগুলো বিস্তৃত এবং সীমিত সময়ের মধ্যে তাদের কাজ করতে হয়। গ্রামের ভেতরে বা নদীর কূলে বসবাসকারী নারীরা, যারা একা থাকেন, তারা এই সতর্কবার্তা সাধারণত পান না, কারণ মাইকিং সাধারণত জনসমাগমস্থলে করা হয়, যেখানে নারীদের প্রবেশাধিকার সীমিত থাকে। আরেকটি বড় সমস্যা হলো সাইক্লোন শেল্টারের অবকাঠামোগত দুর্বলতা। সম্প্রতি বাংলাদেশের দুর্যোগ পূর্বাভাস ব্যবস্থা নিয়ে আমি একটি বড় পর্যালোচনা সম্পন্ন করেছি, যেখানে দেখা গেছে যে বেশিরভাগ সাইক্লোন শেল্টারে র্যাম্প, টয়লেট এবং পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা নেই, এবং মাত্র কিছু শেল্টারে এই সুবিধাগুলো পাওয়া যায়। এর ফলে, গর্ভবতী নারী বা অসুস্থ ব্যক্তিরা শেল্টারে পৌঁছাতে অসুবিধা বোধ করেন। অন্যদিকে, যারা কোনোরকমে শেল্টারে পৌঁছাতে সক্ষম হন, তারা সেখানে গিয়ে নতুন সমস্যার সম্মুখীন হন। স্যানিটেশন সমস্যা, নিরাপত্তাহীনতা এবং পর্যাপ্ত জায়গার অভাব নারী ও শিশুর জন্য আরও বেশি অসহায় হয়ে ওঠে।তাহলে, এটি শুধুমাত্র সামাজিক বাস্তবতা নয়, বরং আমাদের কাঠামোগত দুর্বলতা নারীদের দুর্যোগ পরিস্থিতিতে আরো বেশি ঝুঁকির মধ্যে ফেলছে।

মাসুদ সিদ্দিকঃ দুনিয়া খন্দকারআপনি বলেছিলেন প্রজনন স্বাস্থ্য নারীদের জন্য বিশেষত স্যালাইন ওয়াটার বা অন্যান্য কারণে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে মারাত্মক প্রভাব ফেলছে। এই ঝুঁকির মোকাবিলায় এবং চ্যালেঞ্জগুলির সাথে মোকাবিলা করতে কী ধরণের উদ্যোগ নিতে হবে বলে আপনি মনে করেন?

দুনিয়া খন্দকারঃ এটা একটি দীর্ঘমেয়াদী ও অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া, যা আমরা সবাই চেষ্টা করলেও বন্ধ করা যাবে না। তবে, সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কিছু নতুন উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে। প্রথমত, ভৌগোলিক অবস্থান এবং স্থানীয় পরিস্থিতি অনুযায়ী আমাদের যোগাযোগ কৌশল ও পদ্ধতির দিকে বিশেষভাবে মনোযোগী হতে হবে।

সচেতনতা সৃষ্টি করতে গিয়ে আমরা শুধুমাত্র নারীদেরই নয়, তাদের পরিবারকেও সম্পৃক্ত করতে হবে, কারণ শুধু একে অপরকে জানানো যথেষ্ট নয়। নারী’র প্রজনন স্বাস্থ্য কীভাবে তার জীবনে প্রভাব ফেলে, তা বোঝানোর জন্য উপযুক্ত যোগাযোগের প্রয়োজন।

আমি অনেক ক্ষেত্রেই দেখেছি যে, স্থানীয় স্বাস্থ্যকর্মীরা দুর্গম এলাকায় গিয়ে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করতে পারেন না। এ কারণে, সেখানকার নারীরা প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা থেকে অনেক সময় বাইরে থাকে। তাই স্থানীয় ক্ষমতাকাঠামোর (local power structure) সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা জরুরী।এছাড়া, কমিউনিটি পর্যায়ে দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করতে, তাদের মধ্যে মালিকানা অনুভূতি তৈরি করতে হবে। যেসব এলাকায় স্বাস্থ্যসেবার যথাযথ ব্যবস্থা নেই, সেখানে কাজ করতে হবে। আমাদের স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোর কার্যকারিতা মনিটর করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেখানে স্বাস্থ্যকর্মীরা সহজে পৌঁছাতে পারেন, সেখানেই সেবা ভালো পাওয়া যায়। তবে, দুর্গম এলাকাগুলোতে তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এছাড়া, স্থানীয় স্বাস্থ্যকর্মীদের সংখ্যা ও তাদের প্রশিক্ষণের মান বৃদ্ধি করতে হবে, যাতে তারা কমিউনিটির প্রতি দায়িত্ব পালন করতে পারে। অবশেষে, আমরা নীতি তৈরি করতে পারি, কিন্তু কার্যকরভাবে তা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করাটাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

মাসুদ সিদ্দিকঃ বাংলাদেশ সরকারের চলমান নীতিমালা ও কার্যক্রম কতটা কার্যকর? এ ক্ষেত্রে আরও কী করা প্রয়োজন?

নাছির উদ্দিনঃ নীতিমালায় অনেক কিছু উল্লেখ আছে, যা বাস্তবে কার্যকর হলে ভালো হতো। তবে, সমস্যা হলো এর বাস্তবায়ন কতটা কার্যকর হচ্ছে, সেটি পরিমাপ করার কোনো সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা আছে কিনা, সেটা নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন। ২০১৬ সালে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আমরা একটি গবেষণা করেছিলাম, যেখানে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় ১১টি মন্ত্রণালয় দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় কতটুকু অর্থ বিনিয়োগ করেছে, তা খতিয়ে দেখা হয়েছিল। গবেষণায় দেখা গেছে, মন্ত্রণালয়গুলোও নিজেদের প্রকল্পগুলির কার্যকারিতা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা রাখে না। প্রকল্পগুলোর নামকরণ, পরিকল্পনা, এবং কার্যক্রম এমনভাবে হয় যে, সাধারণ জনগণ তো দূরের কথা, বিশেষজ্ঞরাও বুঝতে পারেন না প্রকল্পগুলো কতটা জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলা করবে। অনেক সময় প্রকৃত ঝুঁকি মোকাবিলার পরিবর্তে অপ্রয়োজনীয় খাতে বিনিয়োগ করা হয়। একটি উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো শিশুদের নিরবিচ্ছিন্ন শিক্ষার সুযোগ দেওয়া। কিন্তু বাস্তবে, অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ঘূর্ণিঝড় বা বন্যার আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়, যার ফলে দুর্যোগের সময় শিশুদের শিক্ষা ব্যাহত হয়। এছাড়া, সরকারিভাবে বরাদ্দের ক্ষেত্রে বৈষম্য দেখা যায়। কিছু এলাকায় বেশি বরাদ্দ, কিছু এলাকায় কম এটি একটি বড় সমস্যা। এখানে বিনিয়োগ, পরিকল্পনা এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে আরও পরিবর্তন আনা প্রয়োজন, যাতে প্রতিটি জনগণ সমান সুযোগ পায় এবং প্রকৃত ঝুঁকির মোকাবিলা করা যায়।

মাসুদ সিদ্দিকঃ প্রজনন আন্তর্জাতিক সহায়তা বা উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে কিভাবে নারী ও শিশুদের ঝুঁকি কমানো যায়, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক সহায়তা এই মুহূর্তে বাংলাদেশে অবস্থান কেমন এবং এটি নিয়ে অ্যাসেসমেন্ট কীভাবে করা যেতে পারে?

নাছির উদ্দিনঃ এটি একটু কঠিন, কারণ বর্তমানে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বেশ কিছু প্রকল্প চলছে এবং প্রতিটি প্রকল্পের কার্যক্রম ভিন্ন হতে পারে। আন্তর্জাতিক সহায়তার ক্ষেত্রেও কিছু দুর্বলতা রয়েছে, যেমন কিছু প্রকল্প দুর্যোগ পরবর্তী সহায়তা প্রদানের সময় জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার প্রকল্প হিসেবে দাবি করা হচ্ছে, যদিও প্রকল্পটির প্রকৃত লক্ষ্য ভিন্ন হতে পারে। তবে, সরকারের পক্ষ থেকে এখন এই বিষয়গুলোকে সঠিকভাবে স্ট্রিমলাইন করার চেষ্টা চলছে এবং এই বছরের শেষ নাগাদ একটা পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যাবে, যেখানে দেখা যাবে কত টাকা ইনভেস্ট করা হয়েছে এবং সেগুলোর কী উপকারিতা পাওয়া গেছে। আমি যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করছি, ইসলামিক রিলিফ বাংলাদেশ, সেখানে যুব সমাজকে কাজে লাগিয়ে স্থানীয় নেতৃত্বে জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনের জন্য কিছু কাজ করা হয়। এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হচ্ছে নারী, শিশু এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি। কারণ, যদি নারী বা শিশু প্রতিবন্ধী হয়, তাদের অবস্থান আরো শোচনীয় হয়ে ওঠে। ইসলামিক রিলিফ বাংলাদেশের সাথে একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন, উইথনেট, যৌথভাবে কাজ করছে। এতে যুবরা নিজেদের উদ্ভাবনী সক্ষমতা কাজে লাগিয়ে অভিযোজন কৌশলগুলো শেয়ার করবে, যা তাদের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা, ঝুঁকি হ্রাস, অভিযোজন এবং জীবিকা সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে সহায়তা করবে। এছাড়া, প্রকল্পে সুনির্দিষ্ট অর্থায়ন এবং যথাযথ প্রয়োগের গুরুত্ব রয়েছে। প্রকল্পের জন্য পর্যাপ্ত অর্থায়ন নিশ্চিত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ যদি অনুপযুক্ত বা কম পরিমাণ অর্থায়ন করা হয়, তবে প্রকল্পের কার্যক্রম ব্যর্থ হতে পারে।

মাসুদ সিদ্দিকঃ দেশীয় সংস্থাগুলোর মধ্যে, বিশেষ করে এনজিও এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ইনিশিয়েটিভগুলো কতটা স্ট্রিমলাইন বা কোঅর্ডিনেটেড হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?

নাছির উদ্দিনঃ এই অঞ্চলে কাজ করার অনেক সুযোগ রয়েছে। আমি বর্তমানে কুড়িগ্রামে অবস্থান করছি এবং গত এক সপ্তাহ ধরে কৃষিতে আসা পরিবর্তনগুলো বোঝার চেষ্টা করছি। বিশেষ করে কৃষির বহুমুখীকরণের দিকে নজর দেওয়ার সময় এসেছে। গত দশক ধরে শস্যবহু এবং শস্য ঘনত্ব বৃদ্ধির লক্ষ্য অর্জিত হলেও, এখনো সর্ষের গুণগত মান বা উচ্চ মূল্যের ফসল উৎপাদনের দিকে কাজ করা হয়নি। এখানে, ভুট্টা, ধান এবং আলু প্রধান ফসল হিসেবে চাষ হলেও প্রচুর অনাবাদী জমি রয়েছে যেখানে আরও অনেক ফসল উৎপাদন করা সম্ভব। এছাড়া, বাড়ির আশেপাশে জমিতে নারীদের অংশগ্রহণে হোমস্ট্যাট গার্ডেনিংয়ের মাধ্যমে অনেক সুযোগ তৈরি করা যেতে পারে। এছাড়া, বাগানগুলোতে সাথী ফসল হিসেবে আদা, হলুদ, গোলমরিচ এবং চুইঝাল চাষের সম্ভাবনা রয়েছে, যা দেশের পাশাপাশি বিদেশেও বড় বাজারে যেতে পারে। তবে, এই অঞ্চলে এই ফসলগুলোর পরীক্ষা করা হয়নি, এবং এই দিকে মনোযোগ দেয়ার সময় এসেছে।

দুনিয়া খন্দকারঃ গ্লোবাল বা ন্যাশনাল ফান্ডিং, যতটুকু ক্লাইমেট চেঞ্জের জন্য বরাদ্দ হচ্ছে, আমি মনে করি, আমাদের কাজের একটি বড় অংশ প্রোটেকশনের দিকে, কিন্তু আমাদের আরও বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত প্রিভেনশনের (প্রতিরোধ) দিকে। বর্তমানে, আমরা অনেক সময় অপেক্ষা করি, কখন দুর্যোগ বা প্রভাব পড়বে, তারপর কী করতে হবে। তবে, আমি বিশ্বাস করি যে, আমাদের এই অপেক্ষার পরিবর্তে, প্রিভেনশন নিয়ে পরিকল্পনা করা উচিত এবং এটিকে ফোকাসে আনা উচিত, যাতে আমরা আগে থেকেই প্রস্তুতি নিতে পারি। ভলান্টিয়ারিজমের ক্ষেত্রেও, আমরা ইয়াং পিপলদের খুব বেশি মোটিভেট করতে চাই, কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, তাদের সঠিক সাপোর্ট এবং গাইডলাইন দেওয়াটাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাদের উৎসাহের সাথে যদি সঠিক দিকনির্দেশনা এবং সাহস দিতে পারি, তবে তারা অনেক বড় কিছু করতে সক্ষম হবে। সম্প্রতি আমরা যে বড় দুর্যোগের মুখোমুখি হয়েছিলাম, সেখানে আমাদের ইয়াং জেনারেশনই নেতৃত্ব দিয়েছে। তারা একত্রিত হয়ে বাংলাদেশের মানুষকে প্রভাবিত করেছে এবং সবাইকে একসাথে কাজ করার জন্য অনুপ্রাণিত করেছে। এটি প্রমাণ করে যে, যদি আমরা একত্রিত হয়ে বিশ্বাসে ও উদ্যোগে কাজ করি, তাহলে আমরা যে কোনও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে সক্ষম হবো। এছাড়া, আমাদের কাছে অনেক ভালো এক্সাম্পল এবং প্রুফ রয়েছে, যেগুলো আমরা ডেভেলপমেন্ট সেক্টরে মডেল হিসেবে উপস্থাপন করতে পারি। এগুলো গ্লোবালি প্র্যাকটিসে নিয়ে আসা আমাদের জন্য একটি শক্তিশালী দৃষ্টান্ত হতে পারে, এবং এই ধরণের মডেল আমাদের ভবিষ্যতে আরও কার্যকরী সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে।

মাসুদ সিদ্দিকঃ আপনাদের দুজনকে ধন্যবাদ।